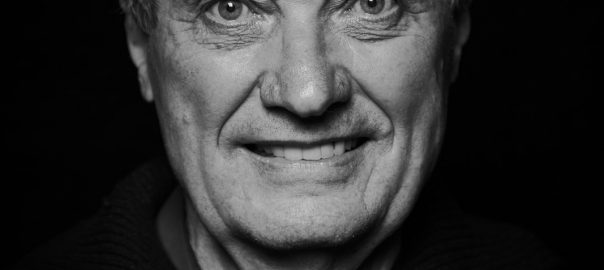

Peter Eisenberg

Linguist

Teaser

Das Interview

„Wie bitte, denken Sie Herr Eisenberg?“

Form A: Herr Eisenberg, Musik und Nachrichtentechnik haben Sie studiert, dann sind sie Sprachwissenschaftler geworden. Was haben Sie sich dabei gedacht?

Eisenberg: Sehr wenig habe ich dabei gedacht, sondern festgestellt, dass die Tonmeistertätigkeit, die ich nach dem Studium der Nachrichtentechnik und der Musik aufgenommen hatte, nicht das ganze Leben füllen würde. Und ich hatte das Glück, dass mir als Stipendiat des Evangelischen Studienwerks signalisiert wurde: „Suchen Sie sich was, sie sind unglücklich, das sehen wir. Suchen Sie sich etwas, das ein Leben lang hält.“ Danach habe ich mit meiner Freundin (sie ist bis heute meine Frau) sehr lange überlegt, es stand dann zwischen Jurisprudenz und Sprache. Ich habe mich letztlich für Sprache entschieden, weil die Voraussetzungen dafür fachlich schon ganz gut waren. In der technischen Akustik gab es vieles, was man im Sprachwissenschaftsstudium auch braucht und die Informatik, die damals in Berlin aufgebaut wurde, beschäftigte sich intensiv mit formalen Sprachen – Programmiersprachen, Algebra und so weiter – so bin ich eigentlich über die Computerlinguistik in die künstliche Intelligenz und die Sprachwissenschaft reingekommen und habe dann einigermaßen antizyklisch den Weg in die Philologie gefunden.

Voraussetzung dafür war aber auch ein durch das altsprachliche Gymnasium mit Latein als erster und Griechisch als dritter Fremdsprache entwickeltes, vergleichsweise gut entwickeltes, Sprachbewusstsein. Dem verdanke ich sehr viel. Ich glaube nicht, dass ich Grammatiker geworden wäre ohne diesen Hintergrund. Die Sprache und die Sprachwissenschaft waren dann das Richtige, das war sofort klar, als ich damit angefangen hatte.

Die Prägung durch die Musik geht zurück – wahrscheinlich auch die Prägung in Hinsicht auf die Sprache – darauf, dass ich die Kindheit in einem Kinderheim verbracht habe, in dem unendlich viel auswendig gelernt wurde. Also wenn wir über Denken sprechen, dann gehört für mich unbedingt das Gedächtnis dazu. Das Gedächtnis ist in diesen acht Jahren Kinderheim sehr gut entwickelt worden, oder sagen wir mal so: Es ist angefüllt worden mit frommen Texten – mit Bibeltexten. Ich konnte zwanzig Psalmen auswendig, ich konnte die Laudes singen, morgens und die Complet abends, ebenso das Mittagsgebet, und die Messe konnte ich vorwärts und rückwärts. Als ein Freund und ich vor ein paar Jahren mehrere Tage im französischen Zentralmassiv gewandert sind, haben wir von den zwölf Strophen des Liedes ‚Befiehl du deine Wege’ von Paul Gerhardt neun zusammenbekommen – einfach so. Es ist noch heute so: Wenn mich ein Gedicht richtig überrascht und ich es dreimal durchlese, ist es im Kopf ... Das letzte Mal passierte es beim Abfassen eines Festschrift-Beitrags für einen guten Freund, da ist mir ein Gedicht von Eugen Roth untergekommen, so ein verqueres Frühlingsgedicht – ich dachte, das kann nicht wahr sein – und nachdem ich es dreimal durchgelesen hatte in aller Ruhe, war es im Gedächtnis. Oder im Roman 'September' von Thomas Lehr über das Leben in Bagdad, da gibt es plötzlich unvermutet einen längeren Absatz aus Rückerts Kindertotenliedern. Es kam so überraschend, das dort zu lesen, dass ich es am Abend auswendig konnte. Es passiert immer noch – aber natürlich ist mein Gedächtnis wie alle Gedächtnisse älterer Herrschaften nicht mehr das, was es einmal war.

Form A: Und welche Bedeutung hat dann die Erinnerung an diese Fragmente, die Sie ins Gedächtnis aufgenommen haben, für das Denken? Sind das die Gegenstände, mit denen sich das Denken beschäftigt oder warum sehen Sie diese enge Beziehung zwischen Gedächtnis und Denken?

Eisenberg: Es sind nicht unbedingt die Gegenstände, mit denen sich das Denken beschäftigt, aber es sind die Gegenstände, auf denen das Denken aufsetzen kann. Das Denken kann man sich ja vorstellen als ein kognitives Verhältnis zur Welt – ich will jetzt nicht sagen ‚Um-Welt‘ –, zur äußeren Welt, sei sie materiell, sei sie sozial, die hergestellt wird über die Sinnesorgane und die kompatibel gemacht werden muss, verträglich gemacht werden muss oder aber eben unverträglich bleibt, mit dem, was man schon im Kopf hat. Man spricht in der amerikanischen Linguistik auch vom ‚Belief-System‘, das eben ein Ergebnis des bisherigen Lebens ist und das die Wahrnehmung prägt, mit dem sich alle Information, die neu ist, irgendwie auseinanderzusetzen hat. Insofern ist es die Basis für das Denken. Das Denken findet nicht im luftleeren Raum statt, es findet auf der im Hirn materiell geronnenen Erfahrung statt. Davon kommen wir nicht los. Ich glaube auch nicht, dass das Denken so etwas ist – prinzipiell – wie das Schaffen von Ordnung in einer Welt, die chaotisch ist. Vielmehr meine ich – im Einklang mit dem, was, soweit man das als Sprachwissenschaftler mitbekommt, auch wissenschaftlich vertretbar ist –, dass von vornherein jede menschliche Existenz, jedes Individuum eine Prägung durch die äußere Welt, die soziale Welt und die materielle Welt bekommt. Wir wissen heute z. B., dass Kinder im Alter von wenigen Wochen unterschiedlich auf Muttersprache und Fremdsprache reagieren. Kinder, die wenige Wochen alt sind, haben bereits eine Prägung in dieser Hinsicht. Kinder werden auch pränatal schon geprägt. Die Forschung auf diesem Gebiet kommt immer mehr zu dem Ergebnis, dass Prägungen viel früher eintreten, als man bisher gedacht hat. Auf der anderen Seite gibt es eben auch stammesgeschichtliche Prägungen, die das Neugeborene noch hat, wie den Klammerreflex oder das Schwimmen, das dann nach wenigen Wochen weg ist, wenn es nicht gepflegt wird. Aber auch umgekehrt ist von vornherein eine Prägung vorhanden, der wir uns nicht entziehen können. Das bedeutet, wir ordnen nicht die Welt, die chaotisch auf uns zukommt, sondern wir haben im Prinzip die Möglichkeit, strukturiert auf die Welt zuzugreifen. Das bedeutet nicht, dass wir alles verstehen, es heißt aber, dass wir nicht etwas Beliebiges sehen oder hören, aus dem wir dann etwas Beliebiges machen können. Wir hören etwas, das unserer kognitiven Entwicklung entspricht. Nur das hören wir. Das andere ist Chaos.

Form A: Es gibt in der Psychologie den amerikanischen Begriff des ‚Confirmation-Bias‘, der besagt, dass man dazu neigt neue Erkenntnisse, neu Gehörtes immer auf sein eigenes Wissen wieder zurückzuführen und damit sein eigenes Wissen zu bestätigen. Nachdem was Sie gerade gesagt haben, stellt sich ja die Frage, wie das Neue, das neue Denken zu uns kommt, auf welchem Wege es zu uns kommt?

Eisenberg: Das ist eine sehr grundsätzliche Frage, die sie da stellen. Ich denke der Confirmation-Bias ist richtig. Das ist so und man kommt zu neuem Denken nur durch bewusste Reflexion – im Normalfall. Man kann sich ja der Prägung bewusst werden und man kann mit ihr umgehen. Man kann sich gegen sie verwahren, man kann sich immer wieder fragen, liest du nur immer die Zeitung, die das schreibt, was du sowieso glaubst, oder willst du nicht mal eine andere lesen. Wir wechseln z. B. alle zwei Jahre die Tageszeitung. Wir haben schon die Möglichkeit mit dem, was wir denken, produktiv umzugehen, uns auch gegen das, was uns das Nächstliegende zu sein scheint, aufzulehnen, uns davon zu distanzieren. Die Möglichkeit hat der Mensch. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch einen freien Willen hat. Das bezieht sich auch auf die Denkform. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir uns unreflektiert bewegen, dann passiert genau das, was sie gesagt haben.

Form A: Aber offensichtlich scheint das ja ein schmerzhafter Prozess zu sein, sich von wahr geglaubten Gewissheiten wieder zu verabschieden und damit anscheinend verbunden ist ja auch, dass man ein Stück weit seine eigene Persönlichkeit damit in Frage stellt. Es klingt ein bisschen durch, dass das, was man denkt, was man weiß, doch relativ eng gekoppelt ist mit der eigenen Identität, der eigenen Persönlichkeit.

Eisenberg: Im üblichen Gespräch würde ich jetzt sagen, das hängt vom Typ ab. Manche Leute neigen halt zum Widerspruch. Für die ist es ein Glücksgefühl, wenn Sie sich von der opinio communis abgrenzen können. Die wollen es so. Das kann durchaus das Ergebnis einer Erziehung oder eines Zeitgeistes sein. Wir haben ja erlebt, dass Kritik eine Zeit lang alles war. Im Leben meiner Generation war schon höchst befriedigend, wenn man der älteren Generation ordentlich am Zeuge flicken konnte und sich dagegen aufgelehnt hat. Wie weit man damit kommt, wie weit dieser Selbstreflexionsprozess trägt, wie konstruktiv er dann letzten Endes ist, das ist allerdings ungewiss. Und ich bin schon der Meinung, dass man versuchen muss, im eigenen Denken den Fuß auf dem Boden zu halten. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das, was wir früher den Stoffwechsel mit der Natur genannt haben oder den Stoffwechsel mit der sozialen und der materiellen Welt im Denken, dazu neigt abzuheben. Der Grund ist, dass der Mensch eine gattungsspezifische Fähigkeit hat, die ihn vom Rest der Schöpfung unterscheidet, nämlich die Vergegenwärtigung von etwas. Der Mensch kann sich in seinem Kopf beliebig von der umgebenden Welt lösen, er kann sich eine Welt vorstellen. Wenn er Sprache hat, kann er diese sogar ausdrücken, ausformulieren. Er kann sich eine Welt vorstellen, die nicht nichts – das geht nicht – aber die sehr wenig, mit der ihn umgebenden Welt zu tun hat. Die Fähigkeit zur Vergegenwärtigung ist das entscheidende kognitive gattungsspezifische Merkmal, das der Mensch hat, und das bei keinem Tier zu finden ist. Wenn die Primatenforscher ihre armen Tiere so quälen, dass sie erstaunliche Leistungen vollbringen, dann kann ich nur sagen: das vollbringen die nicht. Sie können Werkzeuge gebrauchen, sie können in einem bestimmten Umfang vielleicht auch Werkzeuge herstellen. Die Werkzeugherstellung ist letztlich der entscheidende Punkt. Wenn Sie ein Werkzeug herstellen, dann müssen sie seine Funktion und damit seine Form vorweg im Kopf haben und diese materialisieren. Wenn heute ein neuer Knochenfund im Tier-Mensch-Übergangsfeld gemacht wird, dann wird immer zuerst die Frage gestellt: Konnten diese Wesen Werkzeuge herstellen. Und wenn sie Werkzeuge herstellen konnten – also nicht nur den Stein genommen haben, um dem Nachbarn den Schädel zu spalten, weil der Stein da lag –, dann haben sie wahrscheinlich auch Sprache gehabt. Oder dann war jedenfalls eine kognitive Voraussetzung dafür vorhanden. Die Sprache gibt uns ja die Möglichkeit – sonst hätten wir auch die schöne Literatur nicht – beliebig fernliegende Welten aufzubauen. Das ist ihre große Leistung, die uns eigen ist und die uns hilft, Gutes und Böses, fernab Liegendes und Nahes, Einhörner und Engel vorzustellen. Was wir uns vorstellen, hat jedoch immer gewisse Züge mit der realen Welt gemeinsam. Denn das ist die Grundlage unseres Denkens, da kommen wir nicht raus.

Form A: Und diese Realität, die wir haben: ist das die Realität der Wörter und der Begriffe oder ist es die Realität der Dinge oder ist es immer ein Wechselspiel zwischen beiden, wie würden Sie das sehen?

Eisenberg: Sprachliche Gegenstände, also sagen wir mal Wörter im einfachsten Fall, sind im Hirn vernetzt auf eine sehr komplexe Weise. Wörter – Oberbedeutung, Unterbedeutung, Synonymie und so weiter – sind nach semantischen Merkmalen vernetzt. Darüber weiß man heute eine ganze Menge. Und wenn sie eines von diesen Wörtern anfassen, anklicken sozusagen, dann bewegt dies die Nachbarn mit. Wie weit diese Wirkung eines Wortes auf die Nachbarn geht, das wissen wir nicht genau. Das heißt, wir wissen niemals ganz genau, was ein Wort bedeutet. Wir wissen nur, was naheliegend ist und was prototypisch ist. Das schon. Sprachliche Bedeutungen in der normalen Sprache – nicht in definierten Begriffen, sagen wir mal in wissenschaftlichen Begriffsgebäuden oder in der Sprache des Rechts – sind ungewiss. Sie liegen nicht fest, sodass auch das sprachliche Denken oder das sprachliche Verhalten Eigenschaften hat, die sie mit dem Bild nicht erfassen können. Man erkennt das sofort am Unterschied der Wirkung von Bildern auf das Gehirn im Vergleich zu Sprache. Wenn Sie einem Kind etwas vorlesen, dann ist das Kind gezwungen, aus der Folge von Wörtern, Buchstaben oder aus dem, was es hört, eine Welt im Kopf aufzubauen. Wenn Sie ihm dazu Bilder zeigen, dann ist die Freiheit dessen, was das Kind im Kopf aufbaut, wesentlich eingeschränkt. Der Weg vom Bild ist ganz kurz, der Weg von der Sprache ist lang. Insofern soll man die beiden Modi nicht gegeneinander ausspielen. Im Übrigen denken wir auch noch abstrakter. Wir denken in Strukturen. Gerade wenn wir das gelernt haben als Wissenschaftler, haben wir sehr abstrakte Dinge im Kopf, an denen wir uns auch orientieren können – also ich bezeichne mich immer noch als Strukturalisten. Es hilft manchmal wirklich weiter, wenn man strukturell denkt, rein strukturell abstrakt. Die verschiedenen Denkformen haben ihren guten Sinn und ihre Genese ist natürlich einerseits das, was genetisch vorhanden ist – da bekommt der Mensch schon von Geburt an eine Menge mit auf den Weg –, aber das Denken wird entwickelt durch Auseinandersetzung mit dem, was uns als Menschen umgibt.

Form A: Dem Denken in Begriffen und in Strukturen wohnt ja eigentlich auch immer Allgemeinheit oder Abstraktion inne. Das Bild ist ja sehr konkret und damit sehr nah an unserer sensuellen Erfahrungswirklichkeit dran und die Begriffe sind eigentlich immer Allgemeinbegriffe. Liegt hier vielleicht die Schwierigkeit für den Poeten oder für den Literaten, der seine individuelle Phantasiewelt zum Ausdruck bringen möchte und sie kommunizieren möchte, dies aber ja doch immer in Werkzeugen des Allgemeinen tun muss? Also wenn er über Bäume spricht hatte er da wahrscheinlich einen sehr konkreten Baum vor Augen mit der Vielzahl an Merkmalen, von der Sie gerade sprachen, die man ja alle sprachlich einzeln herausgreifen kann. Aber wenn man das gemeinte Objekt einfach als Baum bezeichnet, dann geht unglaublich viel erst einmal verloren, weil ‚Baum’ nur ein Oberbegriff für die gesamte Gattung ist.

Eisenberg: Da sind wir eigentlich bei dem Problem, das viele Dichter immer wieder als Sprachkrise erleben. Es ist zwar ungewiss, was ein Wort genau bedeutet – es gibt ja den berühmten Satz ‚Bedeutung ist Gebrauch‘; das heißt in dem Moment, in dem man ein Wort benutzt, muss man schauen, was es im gegebenen Kontext aktuell bedeutet, und man kann nicht ein für alle Mal sagen, dieses Wort bedeutet im Deutschen dieses und jenes Wort bedeutet jenes. Aber wenn Sie es hinschreiben, wenn Sie ein Gedicht schreiben oder wenn Sie eine Geschichte schreiben, dann sehen Sie auf der anderen Seite, dass Sie sich mit dem Gebrauch der Wörter festlegen. Wörter in ihrer Umgebung sind zwar dehnbar durch den Gebrauch, aber nicht beliebig. Wörter tragen auch immer einen Bedeutungskern mit sich. Sie strahlen aus nach allen möglichen Richtungen, aber ein Wort zu benutzen ist kognitiv eine Obligation. Es macht einen Unterschied, ob sie sein Antonym (sein Gegenteil) benutzen, ob sie es ehrlich benutzen oder unehrlich – obwohl der Strukturalist sagt, das Gegenteil eines Wortes sei sein nächster Verwandter. Das ist ganz klar und wird von vielen Dichtern als ein großes Hindernis wahrgenommen bezüglich der Möglichkeit, das auszudrücken, was sie ausdrücken wollen. Das ist so – damit müssen sie leben.

Form A: Sie haben sich gerade als Strukturalist bezeichnet. Sie haben sich viel mit Grammatik beschäftigt, da hat man viel mit Relationen, mit Verbindungen, mit Syntax, mit Verbindung von Einheiten, von Kategorien zu tun: Würden Sie das auch als Teil Ihrer Sozialisation beschreiben? Sie haben vorhin über Ihre Kindheit gesprochen, wo es ja wahrscheinlich auch eine relativ hohe Regelkonformität gab, Regelerfüllung, wo das Lateinische vielleicht auch als propädeutisches Instrumente für den Spracherwerb gedacht wurde, aufgrund der stark logischen Struktur der unterliegenden Grammatik. Sehen Sie, dass Sie von dort aus Punkte mitgenommen haben für Ihr späteres Berufsleben oder dass Sie da Verbindungen haben, die Ihr eigenes Denken geprägt haben?

Eisenberg: Ganz bestimmt ist es so gewesen. Das strukturelle Denken ist für meine Begriffe dann fruchtbar, wenn man das Bein auf dem Boden behält. Wenn man also Begriffe in Strukturen versteht oder wenn man weiß, dass man sie nicht versteht. Ich wurde sozialisiert in einer wissenschaftshistorischen, wissenschaftstheoretischen Umgebung, die von den sogenannten axiomatischen Theorien gelebt hat. Das sind Theorien einer bestimmten Form, in der bestimmte Begriffe ausgezeichnet sind, die nicht hinterfragt werden. Ob man sie genau versteht, ist die eine Frage. Aber Sie wissen, dass Sie diese Begriffe als Grundbegriffe verwenden. Das ist notwendig. Als ich angefangen habe, Sprachwissenschaft zu betreiben, habe ich mir wochenlang, monatelang Gedanken gemacht über den Begriff der sprachlichen Form. Was ist das, die Form? Denn die Grammatik beschreibt die sprachliche Form. Die Form ist was anderes als die Funktion. Und nur, wenn sie einen klaren Formbegriff und damit einen klaren Strukturbegriff haben, können sie die Strukturen auch interpretieren. Wenn sie den nicht haben, dann wissen sie gar nicht, was sie interpretieren sollen. Ein großer Teil dieser Grammatik, die jetzt seit 30 Jahren am Markt ist und über 60.000 Auflage erreicht hat, wird darauf verwendet, den Formbegriff zu besprechen (Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik, 2Bde, Stuttgart). Und ich hatte großes Glück, dass ich hier in Berlin auf Sprachwissenschaftler gestoßen bin, die diese Frage auch hatten. In anderen sprachwissenschaftlichen Kontexten spielt die Form keine so wichtige Rolle. Im sogenannten generativen Lager überhaupt nicht – höchstens in der Phonologie, aber allgemein nicht. Das heißt, mein Denken ist schon davon geprägt, dass ich immer versucht habe, die Verbindung zur Wahrnehmung der materiellen Welt zu halten und nicht über etwas zu reden, von dem ich gar nicht weiß, wo es beheimatet ist. Das führt dazu, dass man gewisse abstrakte Überfliegereien nur sehr spät, wenn überhaupt, zustande bringt und auch nicht zustande bringen will. Das Zweite, was meine Denkform in der Wissenschaft charakterisiert, ist eine Frage meiner Generation – das will ich doch mal gleich richtig in den Mittelpunkt stellen. Der deutsche Dichter Hermann Peter Piwitt, ein kluger Mann aus meiner Generation – vielleicht noch ein bisschen älter – hat die Generationenfolge, die wir erleben, folgendermaßen gekennzeichnet: Erst kam die Generation der Söhne und Töchter der Nazi-Generation. Die wollten es besser machen. Das war die Generation der Weltverbesserer – sie sind zu einem erheblichen Teil gescheitert. Dann kam die Generation der Selbstverwirklicher. Und dann kam die Generation der Selbstdarsteller. Der Zeitgeist heute ist von einer Mischung aus Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung geprägt. Der Gedanke einer Weltverbesserung, diese Utopie, dieser Wille, den wir hatten, der damals in der Technik beispielsweise zur Forderung nach Technikfolgeabschätzung geführt hat – es war auch einfacher als heute, das gebe ich zu – dieser Gedanke hatte zur Folge, dass viele von uns immer zuerst die Frage haben wollten: Die Frage, wozu Wissenschaft gut ist. Sie stand am Anfang. Diese Frage wollten wir zuerst beantworten. Und wenn Sie ein Ingenieursherz hatten, dann haben sie gesagt: Da steht das Klavier, wo soll's denn hin – und dann wurde eine Lösung gesucht. Es war hier in Berlin unter meinesgleichen kaum möglich, ein wissenschaftliches Problem zu erörtern, ohne der Frage nachzugehen ‚cui bono?‘, für wen ist das gut, wem soll es nützen? Diese Frage ist in der Wissenschaftsförderung häufig verschwunden. Viele Jahre lang war ich Sprecher des Fachkollegiums Sprachwissenschaft bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, habe viele Dutzend Anträge beurteilt und viele hundert Anträge gelesen in dieser Funktion. Da gibt es drei Kriterien: Originalität, Exzellenz, Internationalität – wobei Internationalität im Regelfall heißt angelsächsisch; sie können zwanzig Beziehungen haben, das nützt ihnen wenig, wenn sie aber eine nach Amerika haben, dann reicht das – und fast nie wurde die Frage gestellt: wozu ist es gut?, ist es nötig, wem nützt es? Natürlich wird viel geredet darüber und es wird viel gerechtfertigt, aber die Grundfrage – die man auch pervertieren kann, das ist mir schon klar; hier in Berlin haben wir immer wieder erlebt, etwa dass eine politische Überzeugung in bestimmten Kreisen das Wissenschaftliche überschreiben konnte im Sinne von: „Der ist fortschrittlich, deswegen braucht er fachlich nicht so gut zu sein“ –, mit der hatte die Generation der Weltverbesserer eigentlich kein Problem. Wenn wir nicht wussten wozu, haben wir es nicht gemacht.

Form A: Aber die 70er Jahre, die Sie dann ja auch aktiv miterlebt haben, die waren ja durchaus auch von der Frankfurter Schule mitgeprägt, von der Kritischen Theorie; da gab's doch aber auch die Gegenposition, dass die Wissenschaft gerade als Ort des freien Denkens gefeiert wurde, der eben nicht vereinnahmt werden konnte und damit das aus der Kunst übernommene Dogma der Zweckfreiheit hochgehalten wurde?

Eisenberg: Erstmal muss ich sagen, in Berlin war die Kritische Theorie nicht so stark wie in Frankfurt oder Heidelberg. Aber sie wurde natürlich auch heftig rezipiert – das stimmt, was sie sagen. Der Grundlagenforschung wurde diese Freiheit zugestanden und wenn sie ihre Wissenschaft an gewisse Ziele binden, bedeutet das ja nicht, dass sie sie gängeln. Es war ja nicht so, dass wir uns politisch – jedenfalls solche Leute wie ich nicht – haben vorgeben lassen, was nun geforscht werden muss. Es gab genug Anforderungen an die Sprache damals – es gab ja einen regelrechten Linguistikboom –, die gut und richtig waren. Es gab den semantischen Krieg z. B., es gab den öffentlichen Sprachgebrauch, es gab die Mängel in der Lehrerausbildung – die ja bis heute nicht besser, sondern eher schlimmer geworden sind – es gab dann ganz konkrete Dinge wie Aufforderungen zur Sprachmanipulation oder Kritik an der Sprache in diesen pseudofortschrittlichen Bewegungen ‚richtiger schreiben‘, wo sie die Großschreibung der Substantive als spätkapitalistische Unterdrückung der Arbeiterklasse diffamiert haben. Dagegen waren solche Leute wie ich immer gefeit. Das durfte nicht sein, das war völlig klar, sondern es ging eher darum, in bestimmten Traditionen, die in unserer Wissenschaft vorhanden waren und die wirklich hervorragende Sprachwissenschaftler hervorgebracht haben, die Frage zu stellen: Wozu ist denn die Sprache so wie sie ist? Und wenn wir es nicht verstanden haben, dann sind wir schon gar nicht berechtigt, uns an ihr zu vergreifen. Sondern dann müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen, um zu verstehen, warum sie so ist. Und je besser wir geworden sind, desto mehr haben wir verstanden. Das ist ein Fortschritt, den die Sprachwissenschaft, die nicht ideologisch überformt war, in dieser Zeit gemacht hat. So ist die Grammatikschreibung heute wesentlich näher an der Sprache dran, als sie das in der Generation unserer wissenschaftlichen Großväter war. Die haben teilweise hervorragende Grammatiken geschrieben, historische Grammatiken, aber dann kamen eben viele normative Grammatiken, dann kamen Weltbildgrammatiken vor und nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Bis man da an die konkrete Sprache herankam, floss viel Wasser die Spree herunter. Und das Bemühen zeigte Wirkung. Dass ich mich so viele Jahre mit Händen und Füßen gegen die Orthographiereform gewehrt habe, lag eben daran, dass sie Hunderte von Wörtern abschaffen wollte – abgeschafft hat – und viele, viele Dutzend von Wörtern eingeführt hat, die es gar nicht gab. Wenn es etwas gibt, das ich mir zugutehalte, dann ist es der Rückbau der Neuregelung im Jahr 2006. Er wurde von der Deutschen Akademie initiiert, daran war ich wesentlich beteiligt. Einfach um die Sprache zu schützen vor Leuten, die sie verändern wollten und nicht genug über sie wussten. So lautete die Anklage, die wir immer wieder formuliert haben, mit der wir uns aber gegen die Minister der KMK und all die Leute, die ihr Leben damit verbracht und ihr Selbstwertgefühl daran gebunden hatten, erstmal nicht durchsetzen konnten. Nachher teilweise – und die Sache ist immer noch nicht ausgestanden.

Form A: Können Sie dazu was sagen, was für Folgen das hat, wenn man an der Sprache schraubt. Es gibt ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Motive, weswegen man in Versuchung geraten kann, in Sprache einzugreifen.

Eisenberg: Wenn in die Allgemeinsprache, die Alltagssprache oder die sogenannte Standardsprache – das ist die Sprachvarietät, die eine Sprachgemeinschaft in allen ihren Teilen gemeinsam hat – wenn in die eingegriffen wird, dann läuten alle Alarmglocken. Eben dies ist bei der Orthographiereform passiert. Sie konnten nicht mehr schreiben: ‚wasserabstoßend‘ oder ‚ölfordernd‘. Das Wort gab es nicht mehr. Es gab nur: ÖL groß, fördernd klein. Zwei Wörter, was etwas völlig anderes ist als ein Wort. Die Form aus zwei Wörtern gab es vorher auch, dagegen ist nichts zu sagen. Aber dass das Wort ‚wasserabstoßend‘ oder ‚fertigstellen‘ einfach abgeschafft wurde, daraus zwei Wörter gemacht wurden, das war ein so schwerer Eingriff, dass die Deutschen sich dem verweigert haben. Diese Verweigerung hat ganz gewichtige Rückschlüsse zugelassen auf den Status der geschriebenen Sprache in einer literaten Gesellschaft. Das Deutsche hat eine tausendjährige Schrifttradition. Erst handschriftlich, seit über 500 Jahren dann gedruckt. Das Geschriebene in dieser Form sitzt so tief in der Sprache, dass man es heute gar nicht mehr gegen das Gesprochene ausspielen kann. Dass wir uns in Standarddeutsch gut unterhalten können, ist ja keineswegs selbstverständlich bei einer so großen Sprache mit 100 Millionen Sprechern und einem so riesigen, stark gegliederten Sprachgebiet.

Form A: Ich würde gerne noch einmal einen Blick in Ihre persönliche Denkwerkstatt werfen. Vielleicht können Sie uns verraten, wenn Sie strukturiert denken müssen, eine Aufgabe vor sich haben, wie Sie so etwas angehen. Gibt es für Sie einen festen Ablauf wie Sie vorgehen? Gibt es bestimmte Inspirationsquellen, die Sie anregen? Wie kann man sich das vorstellen?

Eisenberg: Das Wichtigste ist für einen Wissenschaftler wie mich die Fragestellung. Sie machen eine Fragestellung aus, indem sie Gründe handhabbar machen. Dazu vielleicht ein einfaches Beispiel. Jetzt haben wir das Reformationsjahr. Alle Leute reden über Luthers Sprache. Luther hat drei Ausgaben des Neuen Testaments selber gemacht, er war zumindest zentral beteiligt. Die erste 1522 – das sogenannte Septembertestament – die letzte 1546, also praktisch mit seinem Tod. Da gab's dann eine Tagung, ich wurde aufgefordert, etwas am Institut für Deutsche Sprache zur Sprache Luthers vorzutragen. Luther war ein wirklicher Sprachmeister, ich will nicht sagen er war ein Genie, er war ein Sprachmeister – und ich habe mich gefragt: Hat er Veränderungen vorgenommen in diesen 24 Jahren, die deutlich machen, dass er auf dem Weg zur modernen Orthographie war? Ja oder nein? Wie war es? Dazu habe ich einen Text vorgenommen, die Pfingstgeschichte, weil die Tagung gerade kurz vor Pfingsten stattfand – ist ja auch eine schöne Geschichte – und habe die Texte genau angeschaut. Ich hatte eine ganz konkrete Frage: Wo sind die Veränderungen? Wie sehen sie aus vor dem Hintergrund der Entwicklung bis heute, die wir ja kennen? Die Orthographie von heute wird von Leuten wie mir auf eine spezifische Weise beschrieben. Da sind bestimmte Begriffe notwendig, die man früher gar nicht hatte, die man früher gar nicht brauchte. Das System steht vor unseren Augen wie ein riesiger Baum. Mit dieser Fragestellung haben sie auch gleich ein methodisches Rüstzeug, mit dem sie an solche Texte herangehen. Sie können dann entweder Erfolg haben oder Misserfolg. Genauso war es im ersten Bericht zur Lage der deutschen Sprache, den die Akademie veranstaltet hat. Dort hatte ich die Abteilung über Anglizismen. Die Frage war: Wie stark haben die Anglizismen im zwanzigsten Jahrhundert zugenommen, wie hoch ist ihr Anteil am Anfang und am Ende des Jahrhunderts und was bewirken sie im Deutschen? Bewirken die irgendeine Form von Zerstörung oder überhaupt eine Veränderung der Grammatik? Bewirken die strukturell etwas? Das war die Leitfrage. Das Lateinische hat im Deutschen sehr viel bewirkt, auch strukturell, das wissen wir heute. Das Englische nicht. Die Anglizismen sind zwar zahlreich und werden auch missbraucht für alle möglichen Dinge, aber strukturell sind sie äußerst brav – sie tun nichts. Eine ganz konkrete Frage. Hat man solche Fragen, dann sind meistens auch die Methoden klar, weil man weiß, ich brauche jetzt so und so viele Daten bestimmter Art, sonst kann ich die Frage gar nicht angehen. Und Sie haben immer die Möglichkeit, sich zu irren. Auch das muss gerade ein alternder Sprachwissenschaftler wissen. Er kann sich irren, dann gibt er die Frage auf oder verändert sie. Das führt auch zu der Einsicht, sich nicht mehr mit Leuten zu streiten, von denen man weiß, dass sie sich nicht irren können. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht irren können. Etwa weil sie sonst ihren Job verlieren, müssen sie Recht behalten. Mit denen streitet man sich nicht als älterer Mensch, was durchaus Vorteile hat; früher hätte ich mich mit ihnen gestritten. Trotz alldem: Der Anstoß bleibt eine Erkenntnisfrage, und dann muss man sein Handwerk beherrschen. Und wenn man irgendwie sieht, dass man vorwärtskommt, dann folgt ein Glückszustand mit einer starken Motivation, sehr viel Arbeit zu investieren. So ungefähr läuft das ab – in den meisten Fällen.

Form A: Wie treten die Fragestellungen an Sie heran? Sind die intrinsisch motiviert? Bewegen die sich in Ihrem eigenen Interessenshorizont oder werden die von außen an Sie herangetragen?

Eisenberg: Im Idealfall werden sie von außen an die Wissenschaft herangetragen, so dass man sagen kann, die Sprachwissenschaft hat in unserer Gesellschaft bestimmte Aufgaben, weil die Sprache bestimmte Funktionen hat. Das ist allerletzten Endes eine politische Frage, das gebe ich sofort zu. Was heißt, das gebe ich zu? Das ist so! Es gibt gute Gründe in der Bildungspolitik, gewisse Dinge in der Sprache zu erforschen – es gibt auch dort schlechte Gründe. Aber ich will gar nicht ausschließen, dass es auch intrinsische Gründe geben kann. Durchaus kann passieren, dass ein Gegenstand, den Sie aufgrund einer einfachen Fragestellung bis zu einem bestimmten Punkt durchdrungen haben, Sie noch eine Weile beschäftigt, einfach weil er so interessant ist. Das gibt es und dem kann man auch nachgehen, finde ich. Das Recht hat man. Aber das steht nicht am Anfang. Die Leute, die immer nur sagen, die Fragestellung muss interessant sein oder man muss sie der Öffentlichkeit als interessant verkaufen oder sowas… Ich muss nicht der Öffentlichkeit etwas verkaufen, ich muss der Öffentlichkeit höchstens sagen, dass sie die Frage an mich herangetragen hat und dass sie hoffentlich umgekehrt dann auch die Öffentlichkeit erreicht. Das ist die stärkste Motivation. Aber natürlich, dann streitet man sich politisch – wir sind ja die Weltverbesserer, wir wollen uns ja auch politisch streiten, da habe ich kein Problem. Ich kann ihnen nur sagen, so eine Disziplin wie die Sprachwissenschaft hat überhaupt kein Problem, nützliche Fragen zu formulieren. Da gibt es viel zu tun.

Form A: Noch einmal ein Blick zurück in Richtung Computerlinguistik: Sie haben am MIT gelernt, Sie haben es mit großen und bekannten Vordenkern auch der Informatik zu tun bekommen, mit Joseph Weizenbaum, mit Noam Chomsky, der versucht hat mit seiner generativen Transformationsgrammatik die maschinelle Erzeugung von Sprachen zu denken. Die KI ist mit großen Hoffnungen damals in den 70er Jahren angetreten, die lange Zeit unerfüllt blieben. Mit den Entwicklungen im letzten Jahr sieht es jetzt aber doch so aus, als wäre der Durchbruch so, dass er ökonomisch relevant würde. Alle großen Unternehmen – Amazon, Google, Microsoft – investieren in großem Rahmen in künstliche Intelligenz; der Google Translator hat mit KI überraschende Ergebnisse erzielt, sich innerhalb von einem Tag selbst mehr verbessert, als es die gezielte Programmierung in den fünf Jahren zuvor vermochte. Wann werden wir uns mit Maschinen unterhalten, was glauben Sie?

Eisenberg: Das Grundproblem, das am Anfang der künstlichen Intelligenz gestanden hat, ist bis heute ungelöst. Das Grundproblem lautet: Wer baut die sprechende Maschine, die sich nicht nur so verhält wie der Mensch, sondern die so denkt wie der Mensch. Am Anfang stand nur die Frage: Wer baut die Maschine, die sich so verhält wie der Mensch. Diese Frage ist trickreich beantwortet worden unter anderem von meinem Mentor am MIT, von Joseph Weizenbaum, mit dem berühmten Programm ELIZA. Das war ein Trick. ELIZA war ein ganz einfaches Programm, das sich aber, wenn man es nicht kannte, sprachlich so verhielt, dass man in eine Art psychiatrischen Dialog verwickelt wurde. Also: Gehen wir hier behavioristisch vor und sagen, uns interessiert nur, was die Maschine kann, oder interessiert uns auch, wie die Maschine das macht? Was ich vorhin zu erklären versucht habe, dass der Mensch vom Stoffwechsel mit seiner Umwelt lebt, das kann die Maschine noch nicht. Was wir sehen, fühlen und hören – das ist, was auf unserer Erfahrung und auf unserem Gedächtnis beruht – in einen Computer zu stecken, ist noch nicht gelungen. Die Computer sind aber so groß und so schnell, dass sie alles Mögliche andere erreichen können. Und dazu gehört eben auch das System der Selbstkorrekturen, das zu erstaunlichen Ergebnissen führt. Aber dann stellt sich eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob sie das Buch ‚Kraft’ von Jonas Lüscher kennen über einen deutschen Professor, der nach Silicon Valley geht und sich mit den Verhältnissen dort auseinandersetzt – am Ende hängt er sich auf. In Silicon Valley lautet die Devise: Je schneller wir die Welt verändern, desto besser. Für mich ist die Devise: Die Welt wie wir sie haben, ist die beste aller möglichen Welten. Besser kann eine Welt für den Menschen gar nicht sein. Sie ist das Ergebnis einer viele Millionen Jahre andauernden Entwicklung, vor deren Ergebnis wir heute stehen und die wir nur bewundern können und auch bewundern sollten. Wenn die künstliche Intelligenz die Ziele erreicht, die sie sich im Augenblick setzt, dann wird das in einer unmenschlichen Welt enden – darüber bin ich mir so klar wie über das Amen in der Kirche. Deswegen kriegen meine Enkel ein Stück Holz in die Hand und sollen das Loch mit dem Bohrer bohren, mit dem Handbohrer wohlgemerkt und nicht mit dem Akkuschrauber – das ist ja der Anfang vom Lied. Also meiner Meinung nach ist der ungezügelte Wille zum Aufbau einer anderen Welt genau das, was die Griechen Hybris genannt haben. Wir haben ja auch starke Tendenzen dahingehend, diese Welt zu erhalten, wie sie ist. Aber da sind nicht die CO2-Ausstoßer unsere Hauptgegner, sondern die, die meinen, sie können sich an die Stelle des Schöpfers setzen und nicht nur die Sprache verändern, sondern die ganze Welt. Das ist gefährlich und da ist die künstliche Intelligenz ordentlich dabei.

Form A: Ihr Selbstverständnis als Denker – finden Sie dafür eine Metapher wie Sie sich selbst sehen?

Eisenberg: Ich sehe mich am liebsten als jemand, der baut. Grammatiker neigen sowieso zur Bau-Metaphorik. Und meine Grammatik heißt ja „Grundriss der deutschen Grammatik“, eben weil sie aus dem Grundriss zwar nicht das ganze aber fast das ganze Haus rekonstruieren können. Wenn Sie die wichtigen Linien haben, dann sehen sie mindestens bis zum Ende des Erdgeschosses eigentlich alles, was da los ist. Also ich würde mich schon als Handwerker ansehen, der gerne etwas baut.

Form A: Eine letzte Frage noch – die haben wir auch allen anderen gestellt: Gibt es ein Buch, das Sie besonders geprägt, besonders inspiriert hat, besonders lange begleitet hat? Ein Autor, der vielleicht mehr als ein anderer, auf Ihr Denken gewirkt hat?

Eisenberg: Ja, am längsten begleiten mich natürlich Grammatiken. Da hinten sehen Sie ein paar Meter nur deutsche Grammatiken (zeigt auf das Regal hinter sich) und da gibt es solche, die mir näher sind und solche, die mir nicht nahe sind. Aber das Denken selbst, das ist vielleicht am stärksten – in einer bestimmten Phase zumindest, die für mein Selbstverständnis als Wissenschaftler bildend war – von Rudolf Carnap geprägt worden: „Der logische Aufbau der Welt“. Das Buch ist eine rigorose Formulierung eines möglichen Zugriffs, eines logischen Zugriffs, der dann, wenn man sich mit der natürlichen Sprache beschäftigt, sehr schnell versagt. Aber als Denkform war das prägend. Ich kann das Buch nicht empfehlen, es ist sperrig. Da muss man Zeit haben und sich einlassen. Vielleicht sollte Ich das auch gar nicht laut sagen. Carnap gilt heute als Neopositivist und wird verschrien. Er war ein großer Logiker, der wie viel andere vor den Nazis nach Amerika geflohen ist, dieses Buch aber auf Deutsch geschrieben hat.

Form A: Herr Eisenberg, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Biografie

Peter Eisenberg, Studium der Nachrichtentechnik, Musik (Dipl-Ing 1968, Tonmeister 1969) und Sprachwissenschaft. Stipendiat des Evangelischen Studienwerks Villigst. Anschließend zwei Semester Linguistik am MIT in Cambridge (Mass.). Promotiom zum Dr. phil. an der TU Berlin. Danach FU Berlin und Uni Hannover (1978 Habilitation mit venia legendi für Sprachwissenschaft), 1981 Berufung zum Prof. für deutsche Philologie an der FU. 1992 Lehrstuhl Deutsche Gegenwartssprache an der Uni Potsdam.

Mitbegründer und Vorsitzender (1990-1992) der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Langjähriger gewählter Fachgutachter und Sprecher der Fachkommission Sprachwissenschaft bei der DFG. Zahlreiche Gastprofessuren innerhalb und außerhalb Europas.

1996 Deutscher Sprachpreis der Henning-Kaufmann-Stiftung, 2008 Konrad-Duden-Preis der Stadt Mannheim, 2016 Siegmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.