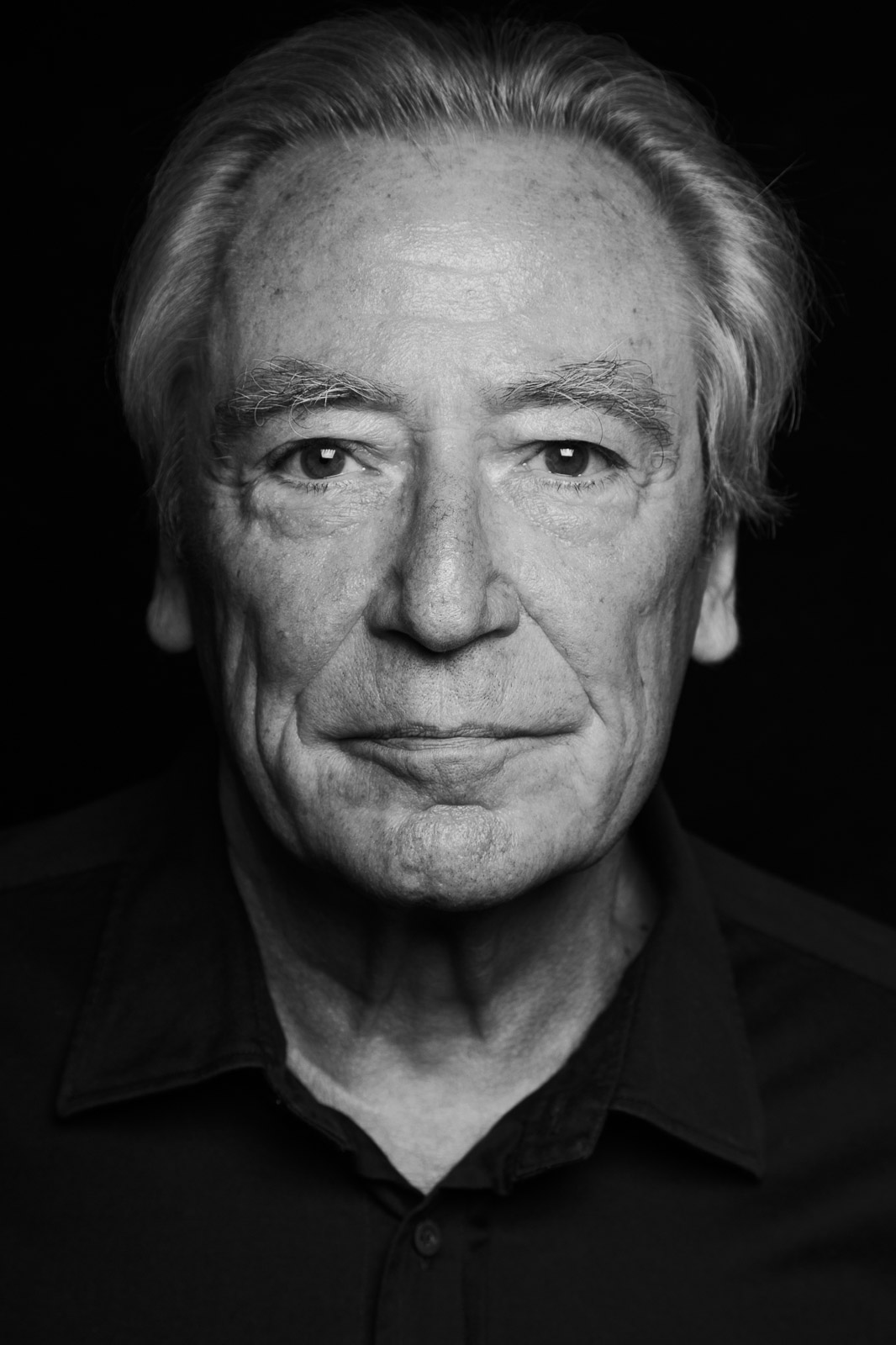

Hans-Georg Soeffner

Soziologe

Teaser

Das Interview

„Wie bitte, denken Sie Herr Soeffner?“

Form A: Herr Soeffner, Sie blicken auf eine außergewöhnliche Wissenschaftskarriere zurück. Was hat dieser Erfolg mit der individuellen Art Ihres Denkens zu tun?

Soeffner: Na ja, Erfolg ist eine merkwürdige Kategorie in Hinblick auf das Denken. Erfolg muss nicht damit zusammenhängen, dass man richtig, besonders originell oder besonders eindrucksvoll gedacht hat. Es kann eine ganze Reihe von anderen Faktoren geben: Netzwerke, Herkunft, Ausbildung, berühmte Lehrer. Das muss nicht mit eigenständigem Denken zusammenhängen. Aber es ist schön, wenn es damit zusammenhängt; man freut sich darüber, wenn das auch ein Faktor ist – möglicherweise einer, der im Laufe der Zeit etwas stärker zunimmt. Ihre Frage zielt aber darauf ab, wie mein individuelles Denken Einfluss gehabt haben könnte auf die Karriere, und das ist eine beinahe paradoxe Frage. Wenn Sie das individuelle Denken in den Vordergrund stellen, wäre dies in Bezug auf die Wissenschaft ein eigenartiges Kriterium; das würde eher gelten für den Geniekult in der Ästhetik oder in den Künsten. Während das wissenschaftliche Denken eigentlich eines sein sollte, das allgemein objektiven Kriterien genügt. Das wäre die offizielle Lesart. Die andere Seite ist aber, dass auch die Wissenschaft mit der Kunst etwas gemeinsam hat: Sie kommt nicht voran, wenn sie nicht Neues riskiert und wagt, und dieses Neue ist ganz selten in den Standards zu finden. Das heißt, was mich angeht, so habe ich mich relativ früh bemüht, die in meiner Disziplin geltenden Standards zu unterlaufen.

Form A: Wie sind Sie dazu gekommen, die Standards zu unterlaufen?

Soeffner: Ich hatte gute Lehrer in Tübingen. Ich habe Philosophie studiert und auch Germanistik. In Tübingen war mein Lehrer der Philosoph Walter Schulz, ein außerordentlich akribischer und sehr vorsichtiger Denker, der – zumindest mich – dazu gebracht hat, all das, was ich als Lehrmeinung vorgeführt bekam, zunächst einmal nicht zu glauben, sondern zu überprüfen. Zunächst einmal mich zu fragen: "Ist das, was alle glauben, tatsächlich etwas, was ich getrost nach Hause tragen kann, oder sollte ich da nicht lieber nachfragen?" Und Schulz war – ob er das selbst so gesehen hat, weiß ich gar nicht – eigentlich ein typischer Kantianer. Er vertrat die Devise: "Bediene dich deines eigenen Verstandes ohne Anleitung eines Anderen.“ Das solltest du wagen. Darum geht es in der aufgeklärten Wissenschaft, und das habe ich von ihm gelernt. In Bonn hatte ich als germanistischen Lehrer Richard Alewyn, einen Interpreten, der immer versuchte – auch mit uns in seinen Oberseminaren – bisher gängige Interpretationen entweder zu widerlegen, oder zu korrigieren, zu unterlaufen, neue Perspektiven und Themen zu finden. Zum Beispiel – das war damals in den 60er Jahren verhältnismäßig neu für die Germanistik – den Kriminalroman oder den Detektivroman als literarisches Dokument zu lesen und sich zu fragen, wie man solchen Texten gerecht wird. Der gleiche Interpret, der fantastische Interpretationen zu Eichendorff erarbeitet hatte, liest Agatha Christie, Conan Doyle etc., kurz: Ich hatte gute Lehrer, die mich in diese Art zu denken eingeübt haben. Und ein bisschen passt das auch dazu, dass ich, ich weiß nicht woher das kommt, einen Widerwillen gegen Prophetie habe: Ich mag weder in der Wissenschaft, noch im Leben, Prediger. Das heißt, immer wenn jemand mit dem Brustton der Überzeugung etwas vorträgt, habe ich sofort das Gefühl, da muss ich gegenhalten.

Form A: Sie erwähnten gerade Kant: "Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Sapere aude. Wenn man als junger Mensch vor den Toren der Wissenschaft steht, dann braucht man ja vielleicht tatsächlich auch den Mut erst mal, diese gängigen Meinungen anzuzweifeln, weil es da etablierte Traditionen gibt, große Namen und man als junger Mensch gegen diese Namen und gegen diese Traditionen antreten muss. Ist Ihnen das leichtgefallen oder hatten Sie diesen Mut immer oder haben Sie sich den erarbeitet?

Soeffner: Leichtgefallen ist es mir nicht. Aber als Soziologe, der ich ja dann im Verlauf meines Lebens geworden bin, hatte ich einen gewissen Vorteil. Ich bin an die Wissenschaft immer als eine Art Außenseiter herangegangen. Das lag einfach daran, dass ich schon in meiner Schulzeit viel Sport getrieben, gelesen und mich gleichzeitig mit Musik beschäftigt habe. Wissenschaft war, als ich anfing zu studieren, eine Domäne neben zwei, drei, vier anderen. Ich habe mir immer die Wissenschaft angesehen als Sportler, politischer Mensch, Musiker oder was auch immer; und umgekehrt habe ich mir den Sport später aus der Sicht der Wissenschaft angesehen. Aber ich bin von vornherein kein Wissenschaftler in dem Sinne gewesen, dass ich mein ganzes Leben ausschließlich unter dieser Flagge segeln wollte oder mein Leben ausschließlich daran ausgerichtet hätte. Mit der Zeit ist Wissenschaft für mich immer wichtiger und dann tatsächlich auch Schwerpunkt des Lebens geworden – wenn ich von der Familie und vielen anderen, für mich sehr viel wichtigeren Zentren absehe. Es gibt für mich also mehrere Zentren, und das erleichtert den Zugang zu selbstständigem Denken. Schwer fällt es dennoch, wenn man wie ich in einer Zeit studiert hat, in der die Lehrer akademische Autoritäten sind. Der Umgang der Studenten mit ihren Lehrern ist heute ein anderer als damals. Ein Ordinarius in den 50er, 60er Jahren, das war eine Mischung aus Goethe, Bismarck, lieber Gott und ich weiß nicht was. Also eine Autorität, gegen die man in der Regel nicht anging. Ich hatte mir aber, wie gesagt, möglicherweise weil ich mich als eine Art Außenseiter sah, Lehrer ausgesucht, die mich belohnt haben, wenn ich Widerworte gab beziehungsweise, wenn ich nachfragte. Und die anderen Professoren habe ich erst gar nicht (lacht) … naja, die habe ich auch gehört, und einige waren auch fantastisch: Professoren, von denen ich sehr viel gelernt habe, aber die mir als Gesprächspartner, das war mir von vornherein klar, gar nicht zur Verfügung stehen würden. Für sie war ich als junger Student kein Gesprächspartner. Wir standen damals noch in der Tradition der griechischen Akademie: „15 Jahre hört man den prominenten Diskutierenden zu als Student, bevor man das erste Mal etwas sagt beziehungsweise von Aristoteles eingeladen wird, etwas zu sagen.“ Wenn sie erst einmal drin sind in einem Gespräch – ich bin ja hier in Bonn auch promoviert worden – sieht die Sache schon anders aus. Dann sind sie schon auf einer Spur, die es ihnen erleichtert, eine Art Alternativmeinung entwickeln zu müssen, damit die Sache weitergeht, die wir Wissenschaft nennen.

Form A: Aber die Universität gilt ja eigentlich als der Ort des freien Denkens, vielleicht als der letzte Ort des freien Denkens, könnte man vermuten. Trotzdem haben Sie gerade dargestellt, dass es natürlich nicht immer einfach war, weil man mit Autoritäten zu tun hatte, weil man mit Systemen und Institutionen zu tun hatte. Wie sehen Sie die Rolle der Wissenschaft als Ort des freien Denkens? Ist Wissenschaft förderlich dafür oder ist diese Institutionalisierung vielleicht auch etwas, das behindert?

Soeffner: Die Institutionalisierung von Wissenschaft ist ein langer, historischer Prozess, der dazu geführt hat, dass Wissenschaft autonom geworden ist und sich von der Kirche, dem Staat mehr oder weniger entfernen konnte. Für diesen Prozess war es wichtig, dass es eine Institutionalisierung gab und damit eine gesicherte eigene Domäne. Dies gilt übrigens nur für die abendländische Wissenschaft. Woanders finden Sie weder das Wissenschaftsmodell, das wir haben, noch eine Art der Institutionalisierung, in der – zumindest demokratische Gesellschaften – durch die Verfassungen zusichern, dass Wissenschaft frei sei. Wenn man das weltweit betrachtet, ist dies nicht der Standard. Gleichzeitig hat Institutionalisierung immer zur Folge: Standardisierung – mal abgesehen von positional abgesicherten Autoritäten. Standardisierung ist eine Gefahr für jede Wissenschaft, weil sie dazu führt, dass man bestimmten Methoden, theoretischen Entwürfen, allgemeinen Methodologien weitgehend vertraut und sich damit innerhalb der Wissenschaft in den Bereich des Glaubens und des Vertrauens begibt. Dann ist die Gefahr sehr groß, dass man sich zwar möglicherweise des eigenen Verstandes bedient, aber gleichzeitig Methoden und Theorien erbarmungslos traut, obwohl es keinen Grund dafür gibt, diese nicht weiterzuentwickeln oder in Frage zu stellen. Das gilt nicht nur für die Soziologie, sondern auch für alle anderen Wissenschaften. Insofern hat die Institutionalisierung zwei Seiten. Im schlimmsten Fall hat sie auch eine Hierarchisierung zur Folge, das heißt: sie fördert zwar Autoritäten als Sachautoritäten, diese haben aber die Tendenz, sich selbst als Privileg zu verfestigen. So haben Sie an erster Stelle den berühmten, weisen Lehrer, dann kommen die arrivierten Schüler und schließlich die Novizen: eine wunderbare Hierarchie. Diese regelt auch das Rederecht: wer wann was zu wem sagt. Die institutionelle Hierarchisierung hat darüber hinaus noch andere Folgen: die Gehaltshöhen, die Vertragsdauer, die sicheren oder unsicheren Lebensumstände. Das ist alles nicht besonders förderlich für freies Denken. Auf der anderen Seite ist die Wissenschaft verhältnismäßig früh, – wir reden immer von der abendländischen – eigentlich schon in Griechenland eine Domäne gewesen, in der es darauf ankam, Wissen von Glauben und Meinen zu unterscheiden. Und die Kategorie, die das Wissen unterscheidbar macht von Glauben und Meinen, ist der ‚methodisierte Zweifel‘. Sokrates dürfte einer der berühmtesten Zweifler gewesen sein, aber seine Vorgänger waren dies auch schon. Etwa im siebten Jahrhundert vor Christus gibt es griechische Denker, die davor warnen, dem Konsens zu glauben, dem zu glauben, was alle Leute glauben und die betonen: Das Wissen ist abhängig davon, in welcher Kultur jemand aufwächst. Xenophanes nennt ein wunderbares Beispiel. Er sagt, wenn die Äthiopier ihre Götter beschreiben, dann sind diese braun, wenn die Thraker sie beschreiben, sind sie weiß und blauäugig. Und wenn die – wie sagt er? – die Rinder und die Löwen ihre Götter erfinden müssten, dann sähen die Götter aus wie Rinder und Löwen. Die Griechen sind sehr früh dabei, Glauben und Meinen von halbwegs gesichertem Wissen zu unterscheiden: Halbwegs sicheres Wissen kann man nur dadurch bekommen, dass man zweifelt. Das ist eine alte Tradition, die später im berühmten Falsifikationspostulat von Popper mündet: Wissenschaft muss falsifizierbar sein. Wenn nicht, bleibt sie in dem Bereich des Glaubens und Meinens. Insofern ist diese Art von wissenschaftlicher Haltung, die sich früh entwickelt hat, tatsächlich ein Freiraum. Und wenn man sich das angelsächsische System ansieht – in Deutschland ist dies nicht so deutlich entwickelt – sind es ja häufig die sogenannten Privatgelehrten, die neue Ideen hervorgebracht haben – außerhalb der Institutionen. Die ihr Hobby verfolgen und mit einer ungeheuren Akribie eine Art von Wissen entwickelt haben, das in den Institutionen so vermutlich nicht zustande gekommen wäre. Die Briten haben auch noch eine schöne Belohnung dafür: Man kann als Wissenschaftler geadelt werden. Wenn Sie sich die Liste der geadelten Wissenschaftler ansehen, stellen sie fest: Oft kommen diese nicht aus dem Wissenschaftssystem, sondern von außen, nicht aus den Institutionen. Sie haben ihren eigenen Weg gefunden aufgrund einer spezifischen Haltung gegenüber dem Wissen.

Form A: Das heißt also, die Opposition im Denken ist einerseits wichtig, auch die institutionelle Opposition im Denken ist vielleicht eine wichtige Denkgröße. Auf der anderen Seite wirkt die Institution disziplinierend auf das Denken dahingehend, dass es das Denken auf Wahrheit und Wahrheitssuche verpflichtet. Diese Disziplinierung, wie haben Sie die erfahren? Greift die auch auf die persönliche Ebene über? Sie muss wahrscheinlich auf die persönliche Ebene übergreifen, damit man in diesem System schreiben kann. Aber wie hart haben Sie das als Zwang, vielleicht auch gegen die eigene Persönlichkeit, gegen die eigene, vielleicht auch erst mal nicht methodologische Herangehensweise des Denkens, die man als junger Mensch ja erst mal mitbringt, erfahren? Und wie stehen Sie heute dazu?

Soeffner: Eine der größten Gefahren des ‚Dauerzweifels‘ besteht darin, dass man sich die eigene Begeisterungsfähigkeit nimmt. Wenn Sie von vornherein sagen: "Mein Gott, worauf falle ich hier gerade schon wieder herein, nur weil ich es so fantastisch finde?", dann haben Sie keine Chance, eine Fragestellung zu entwickeln, an der sie für die nächsten Jahre wirklich arbeiten wollen. Wenn Sie wirklich wissen wollen: Was ist das eigentlich, was ich sehe und wie kommt es zustande? müssen Sie sich eine Art von Begeisterung und Neugier erhalten. Wenn Sie dagegen in Dauerskeptizismus verfallen, bleiben Sie im wissenschaftlichen Lehnstuhl sitzen oder auf der akademischen Ofenbank: Sie versauern. In dieser bürokratisiert skeptischen Dauerhaltung passiert nicht mehr viel. Man muss beides miteinander verbinden: eine Form der Neugierde und eine Beobachtungsfähigkeit entwickeln, die dazu befähigen, so etwas wie Verwunderung dafür zu empfinden, dass das menschliche Tierreich auch diese oder jene Merkwürdigkeit zustande bringt und sich fragen: Wieso sind Menschen darauf gekommen, sich so und nicht anders zu verhalten? Was machen die da eigentlich? Wozu machen die das? Wenn Sie so fragen, geht es natürlich los, dann müssen Sie versuchen einerseits die Perspektive derer, die sie untersuchen wollen, zu rekonstruieren. Andererseits dürfen sie sich durch diese Perspektive nicht einfangen lassen, denn dann sehen Sie nicht mehr viel, sondern genau dasselbe wie die, die Sie untersuchen wollen. Damit verdoppeln Sie die Welt, und es gibt keine neuen Einsichten.

Form A: Haben Sie da eine besondere Kreativitätstechnik oder vielleicht auch eine Technik überhaupt daranzugehen, erstens zu beobachten und zweitens auch, zu Erkenntnissen zu kommen? Wenn man bei Luhmann schaut, der hat gerne kontraintuitiv gedacht oder geschrieben und sich erst einmal auf die Position gesetzt, dass das, was wir als Normalität begreifen, eigentlich sonderbar ist und von da aus angefangen zu denken. Haben Sie auch vergleichbare Techniken oder Positionen, von denen aus Sie Ihr Denken beginnen?

Soeffner: Ja, ich bin ja in einer philosophischen Tradition groß geworden. Ich hatte vorhin schon Kant erwähnt und später eben die Phänomenologie, in der Sie gezwungen werden, sehr sorgfältig zu denken und zunächst einmal nur zu beschreiben. Wenn Sie sorgfältig etwas beobachten und beschreiben, stellen Sie fest, dass das, was normal zu sein scheint, im Prinzip merkwürdig ist. Das gilt eigentlich für jeden Gegenstand. Wenn sie diesen Tisch hier nehmen: In dem Moment, in dem sie sich den genauer ansehen, kommen die Fragen: Warum ist der hergestellt worden; warum so, warum nicht anders; warum wählen Menschen wie dieser Soeffner diesen Tisch; warum den und nicht einen anderen und so weiter. Sie fangen an, sich zu überlegen: Gilt dieses Auswahlprinzip für das gesamte Zimmer, für ein Milieu, das Menschen sich einrichten, folgt alles einer bestimmten Gesetzmäßigkeit? Alles sieht zunächst normal aus, irgendwie spießig oder was weiß ich. Aber Sie beginnen zu fragen, was ist das interne Prinzip, das zu solchen Arrangements führt? Das können Sie auf die gesamte Lebenswelt anwenden. Dann lautet die Frage – sie ist ein bisschen anders, als bei Luhmann, mit dem ich mich darüber unterhalten habe – und sie ist nicht eigentlich kontraintuitiv: Welches Problem wird dadurch gelöst, dass Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten? Nicht, „welches Motiv“ haben sie, sondern: welches Problem glauben sie damit zu lösen? Beispiel: Es hat ja eine lange Lebensstil-Debatte gegeben in der Soziologie: Weshalb kleiden sich Menschen in einer bestimmten Weise? Und weshalb hören die Menschen, die sich so kleiden, auch noch eine bestimmte Musik? Zudem wohnen die Menschen, die sich so kleiden und diese bestimmte Musik hören, in bestimmten Milieus: Sie haben eine Art Stil. Diese Beobachtungen kann man auffächern und – wie Bourdieu und andere das gemacht haben – eine Art Hierarchisierung der Lebensstile ausarbeiten. Man kann sich aber auch darüber hinaus die Frage stellen: Welches Problem löst eigentlich ein Lebensstil? Der erste, der diese Frage gestellt und dadurch sehr viel mehr gesehen hat als Soziologen heute, ist Simmel gewesen in seiner Großstadt-Soziologie. Er stellt fest: „Je anonymer Gesellschaften werden, je weniger man weiß, wer das Gegenüber ist, umso weniger Anhaltspunkte hat man, sich in dieser Gesellschaft zu orientieren.“ Und so schaffen sich die Leute Ordnungen fürs Anonyme. Das heißt, sie gehen durch die Straße und erkennen, der da trägt folgendes Hemd und folgende Schuhe und hat folgenden Bart oder was auch immer; bei Frauen folgende Frisur und ein besonderes Parfum, das gehört zusammen: Offenkundig ist der oder die Beobachtete Mitglied einer Gruppe, zu der vielleicht auch ich gehöre. Oder Sie sehen: zu denen gehöre ich ganz und gar nicht. Die sind tätowiert, haben einen Ring an der Nase etc. Sie stellen fest, das ist nicht meine Gruppe. Das heißt, mit den Stilformen werden Ordnungsprinzipien gegen Anonymität und gegen vieles andere errichtet: Selbstpositionierung, Hierarchisierung und Geschmackspräferenzen ergänzen sich. Diese Beobachtungen führen zu mehr als zu einer bloßen Klassifizierung der Gesellschaft. Sie fragen sich nun: Wie ist diese Stilordnung entstanden? Wodurch erhält sie sich? Damit gewinnen Sie eine wirklich andere Perspektive. Nehmen Sie z.B. Pegida: Welches Problem löst eine Montagsdemonstration? Bevor Sie ihre Urteile bilden und nachsehen, welche soziale Schichtung bei den Mitgliedern von Pegida vorherrscht – wieviel Mittelschicht, wieviel Unterschicht usw. – würde ich anders fragen. Das hat mir in der Regel ziemlich geholfen. Sie kommen auf überraschende Lösungen auch für ihre Kollegen, wenn Sie zeigen können: „Ich sehe ein Ordnungsmuster, das man auch an anderer Stelle wiedererkennt und das Selbstdeutungsprobleme und Zugehörigkeitsfragen für diejenigen löst, die sich zu solchen Gruppen zusammenschließen.“

Form A: Hat die Gesellschaft Sie schon immer irritiert oder hatte sie nie diese Selbstverständlichkeit, die sie vielleicht für andere hat? Oder was hat Sie auf den Pfad des soziologischen Denkens und Beobachtens geführt?

Soeffner: Ich habe ja gesagt, ich bin relativ spät zur Soziologie gekommen. Zuerst waren da die Literaturwissenschaften und die Philosophie – Philosophie als Hauptfach. Meine Lehrer habe ich erwähnt. Der entscheidende Punkt für mich war, dass ich durch wiederum einen anderen Lehrer aufgefordert wurde, eine sozialwissenschaftliche Abteilung an seinem Institut aufzubauen, obwohl ich damals noch kein Soziologe war. Ich bin zwar promoviert worden über das Thema Utopien, Sozialutopien, aber ich war noch weit entfernt von empirischer Sozialforschung. Weil ich nun diese sozialwissenschaftliche Einheit aufbauen sollte, lud ich prominente, empirisch arbeitende Soziologen ein, an unserem Institut Vorträge zu halten. Auf diese Weise lernte ich amerikanische Soziologen kennen; unter anderem Goffman, aber vor allen Dingen Anselm Strauss. Und diese Soziologen haben, anders als ich das bis dahin erlebt hatte, akribisch empirisch gearbeitet, in einer Art und Weise, die ich vorher nicht kannte. Sie sind zu den Menschen gegangen, die sie beobachtet haben, waren in den Krankenhäusern, über die sie geschrieben haben, in den Institutionen, über die sie berichtet haben. Und ich habe gelernt, wie man die Gesellschaft in einer Weise beobachten kann, die zunächst bewusst verhältnismäßig theoriefrei ist, also nicht nach Plausibilitäten für eine Gesellschaftstheorie sucht, die mir vorher schon erklärt, wie die Welt ist, und darauf aus ist Beispiele zu finden, die die Theorie bestätigen. Diese Kollegen sind dezidiert anders vorgegangen. Sie haben sich die Phänomene angesehen und dann überlegt, was könnte denn eine halbwegs valide theoretische Erklärung für das sein, was ich hier sehe? Wenn Sie einmal mit solchen Kollegen zusammengearbeitet haben, misstrauen sie theoretischen Vorwegbeschreibungen. Wenn Sie es nicht schon immer vorher intuitiv getan haben, wie das bei mir durch die Lehrer, die ich schon erwähnt habe, der Fall war, haben Sie eine Empirie, in der Sie sich sagen: Beobachte und beschreibe erstmal, was du siehst, distanziere dich dann von deiner Perspektive und überlege, wofür deine Beschreibung stehen könnte. So gewinnt man eine Art Abführmittel gegen theoretische und methodologische Vorurteile. Kurz: Sie müssen sich konkret mit Menschen unterschiedlicher Herkunft beschäftigen, wie ich dies im Team von Anselm Strauss getan habe: auch mit Drogenabhängigen, Prostituierten, Obdachlosen, die irgendwo in irgendwelchen Kaschemmen oder auf der Straße herumlungern. Wenn Sie da mit Vorurteilen arbeiten, sehen Sie nichts mehr. Sie müssen sich sehr genau ansehen, wie die Menschen ihr Leben arrangieren. Wenn Sie das tun, gewinnen Sie eine völlig andere Perspektive auf die Welt. Auf einmal haben, aus soziologischer Sicht, der Hochschulprofessor, den Sie sich ansehen oder der Landgerichtsdirektor, den Sie interviewen, oder der Obdachlose die gleiche Bedeutsamkeit für die Problemstellung. Das ist eine sehr heilsame Angelegenheit.

Form A: Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht bei der empirischen Forschung beziehungsweise was haben diese Erfahrungen mit Ihnen gemacht? Sie haben gerade schon das Misstrauen gegenüber Theorie angesprochen. Aber vielleicht ganz persönlich mal gefragt: Welche Erlebnisse hatten Sie in dieser Auseinandersetzung? Kann man das beschreiben, in welchem Verhältnis zum Denken man da steht, da man vielleicht gar nicht die kühle Beobachtung immer hinbekommt, sondern auch Empathie empfindet oder natürlich auch irgendwo mit eigenen Emotionen zu tun hat?

Soeffner: Vielleicht mache ich das an einem Beispiel klar: Eine der Personen, die ich beobachten sollte, die ich mir, das muss ich dazu sagen, aber auch ausgesucht habe, weil sie eine typische Figur in diesem Feld der Prostitution, Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit, zu sein schien, war eine Transvestitin, die in einer fürchterlichen Kaschemme, einem sogenannten Hotel hauste, in einem winzigen Zimmer. Ein Sozialarbeiter, der sie ebenfalls kannte, hatte mir gesagt, dieser Mensch habe jeden Überblick über sein Leben verloren; da sei keine Planung mehr, er sei im Grunde genommen aus der Gesellschaft rausgefallen. Gut, ich habe diese Transvestitin in ihrem Zimmer besucht, und sie hat mir im Interview auch nicht besonders viel sagen können. Aber ich habe so, wie ich das von Strauss gelernt habe, das Zimmer ethnografiert, habe nachgesehen, wie ist es eingerichtet? Und bei dieser Person, die angeblich völlig aus der Gesellschaft rausgefallen war und angeblich keine Zeitvorstellung hatte, stand im Zimmer ein kleiner Waschnapf. In der Ecke des Zimmers war Wäsche zum Trocknen aufgehängt: Sie waschen keine Wäsche und hängen die zum Trocknen auf, wenn Sie nicht an den nächsten Tag denken. Neben dem Bett gab es kleine Fotos von Verwandten. Die Fotos waren an die Wand gepinnt. Sie leben nicht mit solchen Fotos, wenn Sie keine Geschichte haben. Der Boden um das Bett herum war sauber. Der Rest des Zimmers dagegen war ziemlich zugemüllt. Das heißt, hier ist eine Person, die innerhalb eines Raumes eine Art Ordnungsschema herstellt. Sie hat also Geschichte, Zukunft und eine kleine Ordnung. Wenn Sie das genau ethnografieren, sehen Sie plötzlich eine Person vor sich, der sie zumindest einen Teil Autonomie attestieren müssen. Nicht aus Empathie, sondern weil Sie gründlich hingesehen haben. Damit haben Sie auch eine Chance, mit dieser Person zu reden. Die Frage: "Was ziehen sie morgen an?", könnte man zum Beispiel stellen oder "Wo könnten wir uns mal sehen?" Und dann sind Sie drin im „Dickicht einer spezifischen Lebenswelt“. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Folge hat diese Empirie für Theorien? Einer der großen Denker, Max Weber, ein Theoretiker, der nicht besonders viel empirisch gearbeitet hat, legte den größten Wert darauf, dass eine soziologische Theorie vom Individuum ausgehen müsse, weil allein dieses ‚real‘ sei. Alle weiteren Begriffe und Folgerungen dagegen basieren für ihn auf Konstruktionen. Das fängt schon mit dem Begriff ‚Gruppe‘ an. Für Weber kommt es zunächst darauf an, den sogenannten subjektiven Sinn des Handelns eines Menschen zu erschließen. Dabei können Sie, bei dem was Sie andern unterstellen, allerdings immer schiefliegen. Aber aus solchen Prozessen der Sinnerschließung baut sich eine Konzeption von Gesellschaft erst auf. Aus dieser egologischen Perspektive erhalten Sie einen spezifischen theoretischen Zugang zudem, was sich Gesellschaft nennt. Sie gliedern die Empirie in eine wirklichkeitswissenschaftliche Theorie ein. Das Interessante ist, dass Luhmann, der ja auch kein großer Empiriker war, aber in dieser Hinsicht – zumindest wenn wir uns darüber unterhalten haben – mit Weber übereingestimmt hat. Luhmann hat sich übrigens auch nicht primär als Soziologe, sondern als Sozialtheoretiker verstanden. Das Individuum spielt zwar bei ihm im systemtheoretischen Denken keine Rolle. Das kommunikative System ja, aber nicht das Individuum. Letzteres hat er zwar geschätzt, aber rausgehalten aus der Sozialtheorie. Kurz: Wir können deutlich machen, wie Sie vom Individuum ausgehend, im Gegensatz zu einer deduktiv aus Theorieentwürfen abgeleiteten Konstruktion von Gesellschaft, die ohne empirisch basierten Wirklichkeitsbezug auskommt, eine Gesellschaftskonzeption aufbauen können.

Form A: Woher kommt Ihr Interesse für die verschiedenen Milieus? Haben Sie bei der Auseinandersetzung mit den Lebenswelten, die dahinterstehen, auch spezifische Interessen? Oder wie sind Sie darauf gekommen, sich mit diesen auseinanderzusetzen? Gibt es da sozusagen nur die professionelle Sichtweise oder auch ein Faszinosum, was dahintersteht?

Soeffner: Na ja, es gibt beides. Die Faszination ist ausgelöst worden von Beobachtungen, durch die ich etwas entdeckt habe, das ich mir zunächst nicht erklären konnte. Und dann wollte ich wissen: wie funktioniert das, was ich gesehen habe, eigentlich? Z.B. durch die Obdachlosen habe ich erst gelernt, wie komplex ihre Welten sein können. Im Gegenzug habe ich mir ein Kontrastmilieu angesehen, das sich per se mit Kriminalität beschäftigen muss: die Justiz. Ich habe umfangreiche Untersuchungen an deutschen Gerichten durchgeführt und habe sie ‚von oben bis unten‘ durchinterviewt: vom Oberlandesgerichtspräsidenten über die Präsidenten, Amtsgerichtsdirektoren, bis zu den Amtsrichtern, der Rechtshilfe und den Geschäftsstellen. Ich wollte einfach sehen, wie ein System alltäglich funktioniert, das sich mit gesellschaftlichen Abweichungen beschäftigt. Das war der Gegenentwurf. Ähnlich war es bei einigen medizin-soziologischen Untersuchungen, die wir gemacht haben. Ich wollte wissen, wie Kliniken arbeiten, welche Ordnungssysteme sie haben. So habe ich allmählich versucht, über die Faszination, die bestimmte Organisationen und Milieus haben, so etwas wie ein Bilderbuch der Gesellschaft zu erstellen. Und damit die Frage zu beantworten: Warum hat unsere Gesellschaft ihre Ordnung in dieser konkreten Form entwickelt? Weshalb lässt sie Obdachlosigkeit in einer bestimmten Form zu? Was wir z.B. in den USA gesehen haben, gibt es in Deutschland nicht in dieser Ausprägung. So entsteht eine Komparatistik. Sie sehen, es gibt Kulturbedingungen und institutionelle Einflüsse, an denen erkennbar ist, warum bestimmte Phänomene in dieser Weise nur in jener und nicht in einer anderen Gesellschaft auftreten. Dabei steht immer die Frage im Hintergrund: Welche Probleme werden durch eine spezifische Ordnung gelöst? Um auf Ihre Frage zurückzukommen, für mich geht die Faszination, die von der Ordnungsproblematik ausgeht, auf Alfred Schütz zurück. Er behauptet, dass alles so genannte Normale, der Alltag und seine Routinen – siehe Berger und Luckmann – von uns deswegen mit Mühe hergestellt und aufrecht erhalten wird, weil wir damit wir unsere tiefe Angst vor dem Zusammenbruch des Mundanen überwinden können. Wir sind unentwegt dabei, Ordnungen zu produzieren, weil wir Angst haben vor dem Zusammenbruch unserer Welt. Es ist ein ständiger Überlebenskampf. Wir misstrauen der Welt. Der Bereich, in dem Sie übrigens am deutlichsten das Zusammenspiel von Ordnungskonstruktionen und der Angst davor, dass sie zusammenbrechen könnten, sehen können, sind die Primärgruppen, vor allen Dingen die Familien.

Form A: Also die Gesellschaften haben Angst vor Unordnung oder Angst vor Chaos. In Ihrer eigenen Biografie klang es allerdings fast umgekehrt, dass Sie eigentlich Faszination für die Unordnung oder für das Chaos oder zumindest für die Oppositionsbank haben.

Soeffner: Ja. Aber das hängt zusammen. Die Ordnung, wenn Sie die Perspektive einnehmen, die ich zuletzt erwähnt habe, ist ein Produkt der Angst vor Unordnung, vor Chaos: das heißt aber auch, dass Ordnungsentwürfe, die so zustande kommen, immer nur vorläufig gelten können. Sich auf sie zu verlassen, wäre grundsätzlich falsch. Wenn Sie sich aus Angst vor dem Chaos an einer ganz bestimmten Ordnung festhalten, werden sie höchstwahrscheinlich scheitern. Das ist auch die Poppersche Einsicht. Bei ihm gibt es ein schönes Gedankenspiel, er fragt: Was unterscheidet Einstein von der Amöbe? Und antwortet: "Die Amöbe behält ein einmal erfolgreiches Verhalten bei." So wie der Igel: Der fährt seine Stacheln aus, wenn er in Gefahr gerät. Das hilft in der Regel, aber eben nicht, wenn er über eine Autostraße läuft, das ist eine Umwelt, die er nicht vorgesehen hatte. Stacheln helfen nicht gegen Autoreifen. So ist eher der Igel als der Reifen platt. Für Amöben gilt Ähnliches. "Einstein dagegen", so Popper, "verlässt sich nicht auf Routinen, sondern konstruiert ‚Irrtümer‘, und zwar vorweg.", also Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten mit dem Wissen darum, dass diese Konstruktionen bis auf Weiteres benötigt werden könnten, aber höchstwahrscheinlich nicht dauerhaft halten werden. Das ist das Wissenschaftsprinzip, nach dem Popper seine Wissenschaft organisiert. Und dieses ist natürlich auf die Dauer sehr viel erfolgreicher, weil es auch die Wege, die das Kind zum Brunnen nimmt, um dort eventuell reinzufallen, vorher entwirft, ebenso Wege, die um den Brunnen herumführen. Wissenschaftliches Denken entwirft also eine Menge von Optionen. Es gibt einen Denker, Helmuth Plessner, den ich persönlich leider nicht kennengelernt habe – wohl aber seine Frau –, der das auf die wunderbare Formel gebracht hat: Denken im kategorischen Konjunktiv, nicht im Imperativ! Zu denken, was wäre, wenn? Hier findet sich aus meiner Sicht übrigens auch das Bindeglied zwischen der Kunst und der Wissenschaft: In dem Versuch, Optionen zu entwerfen, für die der Alltag keine Zeit hat, weil man in ihm schnell handeln und entscheiden muss. In anderen Bereichen aber können sie entworfen werden und damit in einigen Fällen das Überleben der Menschheit gerade dort gewährleisten, wo feste Ordnungen das Leben der Menschheit behindern und gefährden würden.

Form A: Das heißt, Sie würden sagen, dass das Denken tatsächlich eine wichtige Selbsterhaltungsfunktion des Menschen ist oder vielleicht die wichtigste, um sich auf unterschiedliche Umweltbedingungen einstellen zu können?

Soeffner: Dass es die wichtigste ist, behaupte ich nicht, aber es ist eine sehr wesentliche. Denn man kann sich Menschen auch nicht vorstellen, ohne ihre gewissermaßen vorreflexive, alltägliche Bereitschaft und Fähigkeit, sich aufeinander einzulassen und unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Ob Sie das jetzt Empathie nennen oder nicht – ich würde dem Begriff der Empathie immer misstrauen –, aber wenn Sie nicht bereit sind, sich auf die Perspektive eines anderen einzustellen, können Sie – auch im Alltag – mit niemandem kooperieren. Das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern eine alltägliche Erfahrung. Andernfalls wären Sie schnell vereinsamt. Aber das gezielte Denken in Optionen, der Mut, Szenarien zu entwickeln, die eigentlich ängstlich machen müssten, Fragen zu stellen, von denen man im Alltag sagt: "Das dürfte ich eigentlich aus politischer Korrektheit oder aus ethischen Gründen nicht fragen.", geht anders vor. Wer sich darin behindert, gefährdet tatsächlich unter Umständen den Fortbestand der Gattung, die darauf angewiesen ist, rechtzeitig Möglichkeiten zu entwerfen, die ihr dabei helfen aus den Klemmen herauszufinden, in die sie sich selbst eingezwängt hat. Wir benötigen einen permanenten Prozess der Korrektur. Und das bedeutet, Gegenentwürfe zu entwickeln.

Form A: Aber, wenn man einmal den Schleier des Unwissens gelüftet hat, für Sie als Soziologen, aber auch insgesamt vielleicht für die Gesellschaft betrachtet, dann wird spontanes Handeln ja sehr schwierig, intuitives Denken wird sehr schwierig, Selbstvergessenheit im Leben wird sehr schwierig, was, ich glaube, durchaus auch in vielen Glücksphilosophien ja durchaus als zentrales Moment oder als zentrales Merkmal von erfülltem Leben dargestellt werden würde. Also, wenn man im Popperschen Sinne die Welt laufend als Problem betrachtet, was es zu lösen gilt, dann verliert man ja ein bisschen die Unschuld der Welt gegenüber. Wie fühlt man sich auf so einer Position?

Soeffner: Na ja, wir leben ja nicht nur in dieser Position, sondern auch in vielen anderen unterschiedlichen Rollen. Als Wissenschaftler muss ich diese Position einnehmen, weil ich sonst meinem Beruf nicht gerecht werde. Aber wenn ich als Familienvater genau dasselbe täte, wäre das nicht besonders erfreulich. Und als Sportler könnte ich, wenn ich beim Skilaufen staunend darüber reflektieren würde, wie ich einen bestimmten Schwung einsetze, wahrscheinlich nicht Ski laufen können, und ich könnte beim Fußball spontan keinen Pass spielen und so weiter. Wir leben in unterschiedlichen Domänen des Lebens, und diese wollen unterschiedlich bearbeitet werden. Für den Bereich der bürgerlichen Existenz z.B. hat Max Weber auf die beiden Alternativen Politik als Beruf oder Wissenschaft als Beruf hingewiesen. Das sind sehr unterschiedliche Bereiche. Und da ist exakt das Problem angesprochen, das Sie gerade geschildert haben: Als politischer Mensch muss ich entscheiden, und zwar in unsicheren Situationen, die ich nicht übersehen kann. Ich kenne die Folgen noch nicht. Was mich aber nicht davon entlastet, später dafür Verantwortung übernehmen zu müssen, dass ich so entschieden habe, wie ich entschied. Bei den Wissenschaften müssen Sie zunächst mal relativ wenig entscheiden im Gegensatz zur alltäglichen Handlungspraxis. Als Wissenschaftler haben Sie Zeit. Sie müssen sich allerdings immer entscheiden, wahrhaftig zu sein und sich dabei dennoch klarmachen, dass es auch wissenschaftliche Wahrheiten nur im Plural gibt. Wahrhaftigkeit dagegen nur im Singular. Es ist eine bestimmte Haltung, die Sie einnehmen müssen, um das, was sie herausfinden, immer wieder überprüfen zu können. Diese Pflicht gilt so für den Alltag nicht. Aber gerade in ihm müssen Sie dennoch die Verantwortung für die Menschen übernehmen, mit denen Sie sich verbunden haben. Hier können Sie nicht einfach sagen: "Ja, das habe ich leider Gottes irgendwie falsch gemacht. Mal sehen, wie ich das experimentell korrigiere." Das heißt, wir leben in unterschiedlichen Rollen, die wir in unterschiedlicher Weise wahrnehmen. Manche dieser Rollen werden für uns zentral im Verlauf unseres Lebens, manche andere stellen wir zurück. Für mich würde es zum Beispiel bedeuten, das wissenschaftliche Schreiben – ich schreibe auch andere Texte – zu unterscheiden von Schreibweisen, die in eine andere Richtung gehen, in Richtung Essay oder Literatur. Die beiden Arten zu schreiben haben wenig miteinander zu tun. Man muss sie trennen und sich in beiden bewegen können.

Form A: Gibt es dann Rollenkonflikte oder können Sie das tatsächlich trennen? Das ist ja leicht gesagt, aber wenn man sich mit dem einen viel beschäftigt, kommt man von einem ja vielleicht nicht so schnell zum anderen. Wenn man das kategorisieren wollte, könnte man vielleicht das wissenschaftliche Denken als analytisches Denken betrachten, das künstlerische Denken vielleicht eher als synthetisches Denken, also wo etwas hergestellt, wo zusammengefügt wird. Und beide Rollen machen ja was mit einem. Zwar kann man die wechseln, muss sie vielleicht sogar wechseln für die Alltagsbewältigung und die Berufsbewältigung. Aber trotzdem ist es ja auch eine Herausforderung, das erst mal als Persönlichkeit integriert zu bekommen, oder?

Soeffner: Ja, ganz sicher. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich in die Wissenschaft aus der Position eines Außenseiters gekommen bin. Das gilt auch für andere Domänen. Ich habe in meinen Leben immer versucht, möglichst in jedem Teilbereich eine Art Außenseiter zu sein. Das erleichtert die Sache, weil Sie jeweils sowohl mit großem Spaß als auch mit einer gewissen Distanz Fußballer, Skiläufer, Kletterer oder Trompeter sind, was auch immer. Jedes Mal sind Sie bedingungslos dabei, allerdings in dem klaren Wissen darüber, dass jede Rolle nur für bestimmte Zeiten und Räume gilt. Und übrigens auch nur in Bezug auf bestimmte Personen. Wenn Sie sich z.B. Ihr Leben ansehen, ist es ganz selten so, dass sich aus einigen sogenannten Fun- oder Sportbereichen Freundschaften fürs gesamte Leben entwickelt haben. So etwas ist eher der seltenere Fall. So stellen Sie fest, Ihre Rollen üben sie mit großer Begeisterung und relativ perfekt aus und können und müssen dabei auch ‚switchen‘. Das ist sogar nötig, wenn sie einigermaßen sozial bleiben wollen. Aber wenn Sie nach den Konstanten in ihrem Leben fragen, werden Sie feststellen, da sind Wahlentscheidungen, die nicht ausschließlich über gemeinsame Vorlieben, auch nicht über gemeinsame Tätigkeiten, sondern über Vertrauensbildung und Bewährungserfahrungen zustande gekommen sind. Ganz allgemein gilt: Sie müssen in jeder Rolle dieser Rolle einigermaßen gerecht werden. Wenn Sie sich aber nur für eine einzige Rolle entscheiden würden, würden Sie zum Fachidioten: sei es als Fußballspieler oder Professor. Dann wären Sie Zeit ihres Lebens nur dieses eine. Im Übrigen könnten Sie als Soziologe, wenn Sie ein Fachidiot wären, nicht mehr interviewen. Denn Sie müssen sich als Soziologe auf die Personen und Felder einlassen, die Sie beobachten, d.h. die Rollen einnehmen können, die das Feld Ihnen bietet.

Form A: Wenn man diese stetigen Rollenwechsel hat, gibt es trotzdem hinter diesen unterschiedlichen Rollenmodellen etwas, was diese verschiedenen Rollen miteinander verbindet, was sozusagen die Struktur der eigenen Persönlichkeit dann ausmacht?

Soeffner: Die eigene Persönlichkeit zu beschreiben, ist ein riskantes Unternehmen. Sie können sich selbst nicht so beobachten, wie Sie andere oder andere soziale Phänomene beobachten. Bei der Selbstbeobachtung ist die Gefahr der Selbsttäuschung wahrscheinlich am größten. Das heißt, dass man gerade sich selbst letzten Endes nicht trauen kann. Das können Sie als Zweifel oder als ironische Haltung oder sonst etwas nehmen. Aber es stimmt mit dem überein, was auch Kollegen über mich gesagt haben: "Wenn der eine Behauptung aufstellt, hat man oft den Verdacht, der glaubt selbst nur bedingt daran." Das ist keine Form des Selbstdementis, sondern meine Form des Umgangs mit mir selbst, die Gewissheiten grundsätzlich misstraut.

Form A: Diese sozusagen wissenschaftlich habitualisierte oder professionelle Form des Zweifelns, führt die denn auch zur eigenen Unsicherheit? Oder umgekehrt gefragt: Kann man sozusagen die Unsicherheiten der Welt sehen, ohne selbst dabei unsicher zu werden? Und welche Position wäre das dann?

Soeffner: Na ja, es gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Immer dann, wenn Sie sich selbst und Ihre Überzeugungen für tatsächlich gewiss halten und glauben, Sie seien auf der sicheren Seite, wenn sie eine Art zweifelsfreier Identität für sich behaupten, sind sie höchstwahrscheinlich gefährdet, vor allem dann, wenn es zu einem Zusammenbruch Ihrer Gewissheiten kommt und Ihnen plötzlich alles unter den Füßen wegbricht. Wenn Sie von vornherein Ihrer selbst nicht so gewiss sind, sondern sich klarmachen, dass auch Ihnen dieses oder jenes passieren könnte, haben Sie Chancen gegenüber anderen, etwas verständnisvoller, das heißt auch, sozialer zu sein. Und sie haben auch größere Chancen, sozial zu überleben. Es gibt hierzu ein schönes Beispiel in einem Roman von Joseph Conrad, „Lord Jim“ – ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Der Roman handelt von einem jungen Seeoffizier, der in eine sehr schwierige Situation gerät. Ein Schiff, auf dem er anheuern musste, – ich will nicht die ganze Geschichte erzählen – gerät in einen Sturm. Der Kapitän dieses Schiffes – es ist ein völlig marodes Schiff – und die Mannschaft verlassen in diesem bedrohlichen Sturm das Schiff und überlassen die Passagiere sich selbst. Der junge Offizier zögert lange – er könnte das Schiff ja noch steuern – bekommt aber ebenfalls Angst, springt in das Rettungsboot und überlässt Schiff und Passagiere ihrem Schicksal. Diesem jungen Mann wird vor einem Seegericht der Prozess gemacht. Einer der Richter, und zwar der Vorsitzende der ‚Kammer‘ stellt, nachdem der Urteilsspruch gesprochen ist, mehr oder weniger für sich selbst fest: „Wenn dieses Versagen in einem von uns ist“, in einem britischen Seeoffizier, „dann ist es in uns allen.“: Wenn ein britisch erzogener Seeoffizier, der sich bis dahin tadellos bewährt hat, in dieser Situation scheitert, könnte jeder von uns ebenfalls scheitern. Diese Perspektivenübernahme müsste eine grundsätzliche Haltung sein. Mit ihr sind Sie auch für andere einigermaßen wertvoll, weil Sie nicht allzu schnell der Meinung sind, was anderen geschieht, könnte Ihnen nie und nimmer passieren.

Form A: Dahinter steht ja auch ein bisschen ein sich selbst Wappnen vor der Krise sozusagen, vor der Veränderung, der Transformation, die die Gesellschaften wahrscheinlich in rasanter Geschwindigkeit in den letzten dreihundert Jahren durchleben, aber trotzdem für die meisten Menschen das Leben ja doch in relativ konstanten Bahnen abläuft beziehungsweise die Vergemeinschaftung ja fast umgekehrt funktioniert. Also mit relativ rigorosen Bekenntnissen im Rahmen der Gruppenzugehörigkeiten, die sie aufbauen und die wahrscheinlich dann ja auch Stabilitätsgaranten sind – vielleicht aber auch eine spezifische Umwelt voraussetzen.

Soeffner: Diese sogenannten Stabilitätsgarantien, die durch Zugehörigkeiten entstehen, sind in der Regel Fiktionen. Zugehörigkeiten braucht zwar vermutlich jeder von uns, aber jeder von uns müsste auch wissen, dass Zugehörigkeiten Verträge auf Zeit und nicht fürs ganze Leben sind. Substanz- und Identitätsannahmen, auch in Hinblick auf bestimmte Gemeinschaften, gefährden nicht nur Gesellschaften, sondern auch jeden Einzelnen. Sie haben vorhin Glücksphilosophien erwähnt. Die sogenannten Stoiker der Antike waren sich darüber im Klaren, dass jene Art von Substanz- und Identitätsdenken, über das wir gerade diskutieren, der Glaube an Sicherheit, für Menschen eine riskante Lebenshaltung ist. Der Satz: "Sobald ein Mensch geboren ist, ist er schon fertig zu sterben" (Ackermann von Böhmen), definiert das Leben als dauerndes Sterben, weil der Tod jederzeit eintreffen könnte. Das ist, wohlgemerkt, auch die Grundlage der Glücksphilosophie bei den Epikureern, die in ähnlicher Weise dachten: Wenn dies die Ausgangslage ist, worauf könnte ich mich überhaupt noch verlassen? Daraus ergibt sich für sie die Einsicht: Ich kann eigentlich nur das einigermaßen beherrschen, was in meiner Reichweite liegt. Und das wird, so die Stoiker und Epikureer je genauer ich darüber nachdenke, immer weniger: Was nicht in meiner Reichweite liegt, ist unverfügbar. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Für das mir Ferne, kann ich also keine Verantwortung übernehmen. Mit dieser Einstellung kann man sich allerdings auch ganz allgemein aus der Verantwortung stehlen mit dem Argument: "Hier hätte ich ohnehin nichts bewirken können." Epiktet mit seinem „Handbüchlein der Moral“ war wohl deswegen so erfolgreich. Die Grundeinsicht aber, die all diese Denker verband – das gilt auch für Sokrates bei seinem Auftritt vor der attischen Agora, nachdem er verurteilt worden war –, lautete: Gestorben wird sowieso, und das menschliche Leben ist an jeder Stelle unsicher. Alle Sicherheiten, die wir zu haben glauben, sind immer nur vorläufig. Daher sollten wir wissen, was für uns überhaupt verfügbar und beherrschbar ist und was sich dem gegenüber unserem Streben nach Sicherheit entzieht.

Form A: Wenn man diese Position, die Sie gerade beschrieben haben, dann in ein positives Weltbild überführen wollte, könnte man dann sagen, es ist eigentlich auch eine starke Lust an Differenzerfahrung, die vielleicht im Denken stärker erlebbar ist als im Handeln, weil man sich da mit sehr vielen Gegenständen, sehr vielen Sachverhalten ununterbrochen auseinandersetzen kann?

Soeffner: Das ist richtig. In dem Augenblick, in dem ich das Interesse verlieren würde an Dingen, die mich überraschen, hätte ich das Gefühl, dass ich ganz konkret anfange zu sterben (lacht). Ich hätte das Gefühl, mir geht die Welt verloren und ich gehe mir damit auch selbst verloren. Differenzerfahrungen spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Sie haben den großen Vorteil, dass sie eine Art von Dauerfantasie in Gang setzen: Sie fragen sich: Wo war ich eigentlich noch nicht? Was kenne ich noch nicht? Was müsste ich mir unbedingt mal ansehen? Wenn ich etwa bei unseren Kindern höre, dass sie dies und jenes gesehen haben, denke ich, manches muss ich nicht sehen, meist aber: "Was? Das gibt es auch? Muss ich sehen!" Diese Hoffnung auf Neues prägt nicht nur mein wissenschaftliches Leben, sondern hält mich insgesamt einigermaßen fröhlich am Leben.

Form A: Also ein zentrales Motiv des Denkens ist durchaus Neugier. Kann man das so sagen?

Soeffner: Ja

Form A: Oder was würden Sie als Triebfeder des Denkens betrachten? Und gab es denn bei den Unsicherheiten, denen Sie sich dann denkerisch ja auch immer stellen – Hinterfragung von Gesellschaft, etc. –, auch den institutionellen Anforderungen, denen Sie sich natürlich gestellt haben im Wissenschaftssystem mit seinen sehr spezifischen eigenen Herausforderungen, den intellektuellen Anforderungen, die für viele Menschen, muss man ja sagen, eine große Hürde darstellen, sie dauerhaft zu bewältigen, gab es vor diesem Hintergrund auch Phasen in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben: "Okay, das eine oder andere wirkt oder überfrachtet mich so stark, dass ich vieles in Zweifel ziehe." Also so etwas wie Krisenmomente oder Brüche in Ihrer Biografie, wo Sie am Scheideweg standen?

Soeffner: In der wissenschaftlichen Biografie eher nicht. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich mit meiner Aversion gegen Gewissheiten auch Aversionen gegen bestimmte Autoritäten hatte. Das heißt, ich habe keine großen Probleme mit Menschen gehabt, vor denen man eigentlich hätte Angst haben müssen, weil die einem die Karriere hätten versauen können. Meine Karriere ist mehr oder weniger, ich will nicht sagen reibungslos, aber ohne große Krisen verlaufen. Manchmal war ich überrascht, in welche Ämter ich warum gekommen oder gewählt worden bin. Ich habe diese Ämter ausgeübt, obwohl ich mich darum meist nicht beworben habe. Aber es gab nach der Promotion und nach meinem Wechsel in Richtung Soziologie die Frage – Krise will ich nicht unbedingt sagen, aber die Frage –, will ich eigentlich in der Wissenschaft und der Universität bleiben, was ja auch, wie ich das vorhin geschildert habe, unangenehme Seiten haben kann? Bürokratisierung, Institutionengläubigkeit, Hierarchien. Das muss ja nun nicht sein. Obwohl ich gut damit umgehen konnte, habe ich mich gefragt, was könnte eine Alternative sein? Und die Alternative – ich habe ja auch mal ein Praktikum bei der WAZ im Ruhrgebiet gemacht – hätte der Journalismus sein können: Mit einem Blick auf Gesellschaft aus einer eher politischen als einer wissenschaftlichen Perspektive. Das hat aber nicht sehr lange angehalten. Unter anderem deswegen, weil ich dieses Praktikum gemacht und gesehen hatte, wie Journalisten meist arbeiten oder arbeiten müssen: Mit großer Geschwindigkeit die eigenen Vorurteile zu Papier zu bringen, wäre mir aufgrund meiner wissenschaftlichen Schulung schlecht möglich gewesen. Krisen, in denen die Wissenschaft nun gar nicht hilft, erlebe ich dort, wo geliebte Menschen sterben oder wenn ich der Krankheit von Freunden, dem elenden Sterben von geliebten Menschen zusehen muss. Da hilft kein Büchlein der Moral oder irgendein programmatischer Aufsatz – auch nicht Webers ‚Wissenschaft als Beruf‘. Die Wissenschaft als solche bietet keine große Krisenhilfe: Gott sei Dank. Wissenschaft ist kein Sinngebungsverfahren und will auch keines sein. Dafür sind Religionen oder die eigene Lebensdeutung zuständig.

Form A: Sinngebung: Vielleicht noch eine Frage, die gesamtgesellschaftlich spannend sein könnte zu stellen: Die Gesellschaft scheint ja immer pluraler, immer vielfältiger zu werden. Das Stichwort der Heterogenität hat Einzug auch in viele politische Bereiche erhalten. Gibt es noch ein gemeinschaftliches gesellschaftliches Narrativ, was die Gesellschaft zusammenhält? Oder wie sehen Sie den gegenwärtigen Stand unserer Gesellschaft? Wo ist das gemeinsame Bindeglied beziehungsweise wie könnte das aussehen? Und scheint das gefährdet zu sein?

Soeffner: Der Ausdruck Narrativ, der in die Politik eingewandert ist, stammt ursprünglich aus den Literaturwissenschaften und hat da – das ist ja auch das Schöne daran – einen gut definierten Hintergrund: Es geht um den Bereich von Fiktion und Fiktionalität. Dass heute Politiker glauben, wir müssten ein Narrativ haben, heißt, dass sie der Meinung sind, wir sollten Fiktionen aufbauen, um in einer realen Welt zu überleben. Das ist nicht nur ein Widerspruch in sich selbst, sondern schlichtweg Unfug. Aber immerhin ist diese Forderung insofern ehrlich, als man sagt: Wir entwerfen ein Bild, das es uns ermöglicht, die Realität beiseite zu schieben und uns so zufriedenzustellen. Plurale Gesellschaften wie unsere haben nie ein Narrativ, sondern immer konkurrierende Narrative – konkurrierende Fiktionen, das ist mir lieber –, wie Gesellschaft sein könnte. Die Gemeinsamkeit, die man herstellen kann – ich habe das neulich auf einer Tagung auch diskutieren müssen, weil die gleiche Frage kam – das haben die Vertragstheoretiker schon gesehen, besteht in Regelungen – wir nennen sie Verfassungen, Gesellschaftsverträge –, die es uns ermöglichen, mit unterschiedlichen Glaubensvorstellungen, unterschiedlichen Fiktionen, unterschiedlichen Narrativen einigermaßen friedlich umzugehen. Da helfen z.B. das Deutsche Grundgesetz oder ähnliche Verfassungen. Das ist im Übrigen ein Grundelement des ‚westlichen Demokratiemodells‘. Wir glauben, ziemlich naiv, dieses Modell sei ohne weiteres übertragbar auf andere Kulturen. Diese Überzeugung ist bei uns historisch lange gewachsen. Wir leben mit und von ihr, weil wir gelernt haben, dass solche Verfassungen Religions- und Glaubenskriege überwinden können. Die Suche nach Narrativen dagegen ist immer die Suche nach dem, was Weber den ‚Glauben an die Gemeinschaft‘ und das Vertrauen auf eine geglaubte Gemeinschaft genannt hat. Es spricht nichts dafür, dass man an Gemeinschaften glauben sollte, sondern man muss daran arbeiten, auch allein überleben zu können. Meine Antwort auf die Frage, was plurale Gesellschaften zusammenhält, lautet: die Verfassung und der Konsens darüber, dass wir einander so viel Freiheiten gewähren sollten wie nur eben möglich, ohne dass wir uns wechselseitig behindern oder wechselseitig dominieren oder wechselseitig bedrohen. Das leistet das Leben mit solchen Verfassungsentwürfen. Die sind in der Regel ziemlich nüchtern, aber sie funktionieren.

Form A: Aber braucht die Gesellschaft zur Selbststeuerung nicht tatsächlich vielleicht auch eine utopische Vorstellung, an der sie sich zumindest gemeinschaftlich orientieren kann? Ansonsten könnte man ja vermuten, dass sozusagen die herrschende Gesellschaftsordnung ihre eigenen Prinzipien aufgrund der Logik dieser Gesellschaftsordnung automatisch durchsetzt. Also sozusagen der Automatismus des Marktes oder die normative Kraft des Faktischen in der technologischen Entwicklung, der wir als Menschen dann vielleicht auch im Adornoschen Sinne als zweite Natur wieder ausgesetzt sind. Also im Vorhinein keine Möglichkeit haben zu entscheiden, in welche Richtung wir laufen wollen, sondern eigentlich nur ex post entscheiden können: Das hat stattgefunden und das hat uns eigentlich nicht gefallen. Das müssen wir jetzt anders machen.

Soeffner: Na ja, die Soziologie ist keine prophetische Disziplin. Bei der Frankfurter Schule ist immer das Interessante, dass dieses, von ihnen auch erwähnte Moment des Utopischen auf der einen Seite zu sehen ist und auf der anderen Seite die Angst vor der Apokalypse – die Dialektik der Moderne: Wir wissen, die Vernunft benötigen wir dringend, aber sie kann – verselbstständigt – sowohl zu unendlicher, bürokratisch umgesetzter Grausamkeit führen als auch – durch Selbstüberschätzung – zu einem utopischen Entwurf von Gesellschaft. Ich denke allerdings, dass diese Dichotomie schon bei Kant überwunden war. Ich will jetzt nicht, wenn es um gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie Klimawandel und Ähnliches geht, Vertragstheorien zitieren, sondern auf etwas aufmerksam machen, was für Kant und auch für unsere Verfassung eine zentrale Rolle spielt: Das ist die Position des Individuums. Es ist zwar das schwächste Glied in der Gesellschaft. Aber es wird – gerade deswegen – durch die modernen Verfassungen, die westlichen Verfassungen, am stärksten geschützt: Weil es den Schutz nötig hat und weil es das einzige Element ist, das nicht komplett vergesellschaftbar ist; das wissen die Verfassungen. Das heißt, wenn wir auf etwas setzen können, durch das Innovationen möglich sind, dann sind das höchstwahrscheinlich die Individuen – neben solchen nicht beabsichtigten Folgen unseres Handelns, die jenes Neue hervorbringen, das wir nicht wollen. Aber höchstwahrscheinlich gilt das, worauf Kant setzt: dass Individuen, die wissen, dass sie in bestimmten Bereichen Verantwortung übernehmen müssen, dafür sorgen, dass etwas geschieht, und dass sich etwas ändert. Nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern die vielen Einzelnen. Es ist der große Vorzug von Verfassungsgesellschaften, dass sie das Individuum stärken. Aber das versteht sich nicht von selbst. Als Soziologe stelle ich fest: Dazu braucht man Institutionen, die Freiräume für Individuen schaffen, Freiräume, in denen freies Entscheiden geübt werden kann: vom Kindergarten über die Schulen und Universitäten bis hin zu den Möglichkeiten, im Beruf seine Freiheit zu verteidigen. Wenn die sozialisatorischen Freiräume, die solche Gesellschaften entwickelt haben – z.B. im Erziehungssystem –, nicht geschützt werden, können Sie von Individuen nicht erwarten, dass diese nicht doch ihr Heil in Gemeinschaften suchen. Ich kann mich – als Soziologe – nie auf den einzelnen Menschen an sich stützen. Auf ihn setze ich aber dennoch. Nur, er braucht Hilfe. Er muss die Chance haben zu lernen, ‚sich des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen‘ (Kant).

Form A: Gibt es eine Metapher, mit der Sie Ihre eigene Rolle als Denker beschreiben würden, in der Sie sich selber sehen?

Soeffner: Ja, die gibt es schon. Die Metapher, die mir dazu einfällt … sie meinen als Wissenschaftler oder generell?

Form A: Als Wissenschaftler oder generell als Denker, ganz nach Ihnen.

Soeffner: Ja, gut, dann wähle ich den Denker. Es gibt von Zygmunt Bauman eine Beschreibung, die sich nicht nur auf die Wissenschaft, sondern auch auf jene Position bezieht, die man einnehmen sollte, wenn man das Ziel hat, die Gesellschaft, in der man lebt, einigermaßen vernünftig zu beobachten und zu beurteilen. Bauman beschreibt diese Position so: „Rittlings auf den Barrikaden sitzen“, zwischen den streitenden Parteien, ohne den unmittelbaren Zwang oder die Verpflichtung zur Parteinahme. Ich denke, jemand, dem am freien Denken liegt, sollte diese Position einnehmen.

Form A: Von der Rolle des Forschers sind Sie ja auch in die Rolle des Lehrers reingekommen. Als Dozent, als Professor geben Sie Wissen und auch Anleitungen zur Wissensgenerierung weiter. Was ist aus Ihrer Perspektive besonders wichtig, den jungen Menschen mitzugeben? Oder was geben Sie ihnen gerne mit?

Soeffner: Wie ich auf Studenten wirke, muss man die Studenten fragen oder die Mitarbeiter. Aber was für mich entscheidend war und ist – das kann man noch erkennen bei den ‚Schülern‘, von denen einige inzwischen Professoren sind –, dass wir uns immer wieder getroffen und bestimmte Probleme gemeinsam diskutiert haben und das in einer verhältnismäßig offenen Form. Verhältnismäßig offen heißt, dass diszipliniert gedacht werden muss und nicht einfach wildes Denken per se belohnt wird, sondern dass wir einen konkreten Gegenstand wählen, den wir konzentriert bearbeiten. Dass man sich Zeit nimmt, zwei, drei Tage in einer kleinen Gruppe von vier, fünf, sechs Leuten – höchstens 15 – ohne Prestigekämpfe, langatmige Vorträge und Fensterreden, an bestimmten Gegenständen zu diskutieren mit gleichem Rederecht für alle. So etwas wird sich nie perfekt einpendeln, es gibt immer interne Gesprächshierarchien. Aber in drei Tagen können Sie es schaffen, eine Atmosphäre herzustellen, in der alle das Gefühl haben, sie können aus gutem Grund Fragen stellen oder eigene Thesen vertreten. Die Kolloquien, die ich über viele Jahre abgehalten habe, also vor allen Dingen in den letzten Jahren in Konstanz, dort war ich am längsten, waren so genormt. Dazu gehörte, dass aus den Kolloquien heraus jemand fragen konnte: "Können wir nicht mal dieses neue Thema oder diesen oder jenen bisher noch nicht bearbeiteten Autor behandeln? Ich möchte mehr darüber wissen." Dann wurde abgestimmt: Machen wir das, machen wir es nicht? Oder ich selbst schlug vor, eine bestimmte Theorie oder Methode zu testen. Wir gaben uns ein Semester Zeit und versuchten uns auch an Themen, die an den Rändern der Disziplin standen oder gern übersehen werden. Diese Einstellung habe ich von Walter Schulz gelernt. Auch dies: Und wenn wir nicht zufrieden sind, machen wir im nächsten Semester weiter. Ich kann mich an eine Vorlesung von Walter Schulz erinnern, die hatte den Titel Deutscher Idealismus: Kant, Fichte, Hegel. So hatte er es für ein Semester angekündigt. In diesem Semester kam er bis ‚Mitte Kant‘. Das Thema war ursprünglich geplant für ein Semester, beanspruchte aber schließlich drei Semester. So muss man denken. Zu Schulz‘ Vorlesung gehörte auch etwas, das ich von ihm übernommen habe: Die Aufforderung – Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, schreiben Sie mir einen Zettel und ich versuche, ihre Frage in der nächsten Vorlesung zu beantworten. Das hat dazu geführt, dass Schulz immer am Anfang einer Vorlesung zunächst Fragen beantwortete, und das dauerte schon mal 20 Minuten. So dehnten sich die Vorlesungen über mehrere Semester. Ich übernahm dieses Prinzip. Bei mir hieß es: "Wir schreiben jetzt mal auf, was wir noch nicht beantwortet haben. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Und erst, wenn wir das Gefühl haben, es kommt jetzt nicht mehr viel Neues, beginnen wir ein neues Thema.“ So müsste sich das Denken üben lassen.

Form A: Ist das das Ideal, dass Sie auch als Bild von Denken vermitteln wollen, angstfrei und experimentell zu denken?

Soeffner: Unbedingt, ja. Mit Angst kann man nicht denken. Das funktioniert nicht.

Form A: Wieviel Spiel steckt für Sie im Denken drin?

Soeffner: Soviel wie möglich. Das hermeneutische Prinzip heißt: Finde die unmöglichste Lesart. Sie muss allerdings durch das befragte Phänomen noch gedeckt sein. Es ist immer die Frage: Was haben wir noch nicht gesehen? Bei Husserl heißt es – es ist ein schönes, programmatisches Motto: „Wer mehr sieht, hat mehr Recht.“ Es gilt, genau hinzusehen und keine Umwege scheuen. Das müsste das Prinzip sein.

Fom A: Ganz herzlichen Dank für das spannende Interview!

Soeffner: Ja, ich danke Ihnen.

Redaktionell leicht bearbeitet und ergänzt.

Biografie

Hans-Georg Soeffner wurde 1939 in Essen geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie, Kommunikationswissenschaften, Kunstgeschichte und Soziologie an den Universitäten Tübingen, Köln und Bonn. Hans-Georg Soeffner promovierte 1972 an der Universität Bonn und habilitierte 1976 an der Universität Essen.

Herr Soeffner übernahm Professuren an der Universität Essen, der Fern-Universität in Hagen, der Universität Potsdam und zuletzt an der Universität Konstanz. Gastprofessor war er unter anderem an folgenden Universitäten: San Francisco, Berkeley, Boston, Santiago de Chile, Zürich, Luzern, St. Gallen und Wien. Er ist emeritierter Professor für Allgemeine Soziologie an der Universität Konstanz, Permanent Fellow und Vorstandsmitglied am Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) in Essen, von 2007 bis 2011 war er Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und Senior Fellow im Exzellenzcluster der Universität Münster. Seit 2010 ist Hans-Georg Soeffner Senior Fellow im Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ und seit 2013 Senior Advisor der Universität Bonn, Forum Internationale Wissenschaft (FIW).

Hans-Georg Soeffner ist Leiter der Forschungsgruppe Wissenssoziologie und Direktor des Sozialwissenschaftlichen Archivs an der Universität Konstanz. Bis 2008 war er Vorsitzender des Beirats Wissenschaft und Zeitgeschehen des Goethe-Instituts. Zudem ist er Mitglied des Beirates des „Center for German Studies“ an der Hebrew University Jerusalem und des Beirates des „Center for German and European Studies“ an der Universität Haifa. Von 2011 bis 2013 war er Mitglied der Strukturkommission zur Evaluierung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.